Crisi, conflitti e interventi: prospettive globali

Ci troviamo al centro di diversi e preoccupanti sviluppi economici e politici correlati tra loro.

Dire che la 'Primavera Araba' abbia messo sotto tensione le attuali infrastrutture governative di quella regione sarebbe sottostimare il problema.

L'iniziale speranza e il fermento generati dalla Primavera Araba stanno ora cedendo il passo ad analisi più realistiche, che prendono in considerazione sia le peculiarità specifiche di ogni paese che l'ansia e il timore che il nuovo corso politico impiegherà più tempo del previsto per evolversi, e che potrebbe tingersi di gradi di radicalizzazione maggiori di quanto ci si potesse aspettare.

Esistono anche rapporti ufficiali sulla crescita economica mondiale che indicano una situazione di sofferenza.

Il paese che ospita la sede generale dell'IISS sta attraversando il periodo di depressione più lungo dai tempi della prima guerra mondiale. Una instabilità senza precedenti sta strangolando l'ordine economico e finanziario internazionale. Le vecchie idee sul raggiungimento della prosperità economica non reggono più al confronto delle sfide di un'economia senza confini.

Alcuni premi Nobel noti per i loro studi sulla scienza del disastro si sono riuniti un paio di settimane fa, ma dal loro incontro non è emerso gran che circa le cause dell'odierna crisi globale, finanziaria ed economica. Le loro affermazioni non erano molto dissimili da ciò che si può leggere in qualsiasi testo universitario che tratta di economia.

Siamo dunque di fronte a sfide complesse di natura economico-politica.

Il terremoto politico e il senso di alienazione caratterizzanti la Primavera Araba ha delle radici economiche. Non intendo dire che la ragione scatenante della Primavera Araba sia stata esclusivamente di natura economica, ma non è stata una totale coincidenza che tale evento si sia verificato durante la crisi economica globale.

Propongo di partecipare alla discussione odierna dalla prospettiva della partecipazione dell'India al Consiglio di Sicurezza negli ultimi otto mesi. Ad ogni modo accolgo la vostra richiesta non come Rappresentante Permanente d'India presso le Nazioni Unite, che mi concede il privilegio di partecipare ai lavori del Consiglio di Sicurezza, e nemmeno in qualità di Presidente del Comitato per l'Antiterrorismo, che ho l'onore di presiedere dall'inizio di quest'anno.

Le mie affermazioni saranno dunque di carattere squisitamente personale.

La risposta del Consiglio di Sicurezza di fronte a questi avvenimenti è stata troppo semplicistica. La reazione istintiva è stata di sfornare dichiarazioni e risoluzioni stereotipate. Spesso ignorando la regola d'oro che ognuna della questioni che hanno riempito l'agenda globale – Libia, Siria, Yemen e Baharain – possiede delle caratteristiche tutte proprie.

Sebbene il Consiglio di Sicurezza abbia facoltà di intervento, questa è limitata a situazioni che costituiscono un rischio per la pace e la sicurezza internazionali.

L'attuale composizione del Consiglio di Sicurezza ha portato ad una situazione in cui l'interpretazione di ciò che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali rasenta la promiscuità. Si aggiunga un alto livello di soggettività politica e si può avere una ragionevole idea del perché alcune situazioni vengano portate all'attenzione del Consiglio ed altre invece no.

La principale premessa per l'intervento in Libia è stata la minaccia per la popolazione civile.

In un certo senso agiamo ancora sulla scia di quanto avvenne in Ruanda e a Srebrenica con le stragi di massa.

Ma queste argomentazioni sono giustificate?

La Risoluzione 1970 fu approvata all'unanimità dal Consiglio, e senza troppi problemi. Naturalmente nessuno se la sentiva di appoggiare Gheddafi, né tanto meno la sua repressione nei confronti della popolazione civile.

Nessuno – e l'India meno di tutti – ha da obiettare sulla validità del concetto di Responsabilità di Protezione. Il concetto nacque dalle ceneri del Ruanda. Nel 2005 eravamo tutti d'accordo. Concordavamo totalmente sui primi due pilastri della dottrina. E chi potrebbe non essere d'accordo? Il primo pilastro afferma che “ogni stato ha la responsabilità di proteggere la propria popolazione da genocidi, crimini di guerra, pulizie etniche e crimini contro l'umanità”. E il secondo enfatizza l'impegno degli stati a fornire assistenza tecnica ad altri stati che aderiscano ai dettami del primo pilastro, ma che non siano in grado di realizzarli.

Il problema nasce, però, quando si passa al terzo pilastro. Il caso della Libia è dove il terzo pilastro è stato utilizzato in modo non del tutto trasparente. Come ho detto ripetutamente durante le consultazioni del Consiglio (e risulta dagli atti), la Libia ha dato una cattiva reputazione all'R2P ('responsabilità di protezione').

Prima della Libia, il Consiglio aveva dovuto affrontare la questione Costa d'Avorio.

Il modo in cui gestì la crisi ivoriana è un esempio di come gli interventi possano essere coordinati riscuotendo l'approvazione della comunità internazionale.

Occorre chiarire un paio di concetti.

Il primo è che il caso della Costa d'Avorio era un caso a sé, perché lì le Nazioni Unite avevano lo specifico mandato della supervisione delle elezioni politiche, mentre non ne avevano per le altre 20 tornate elettorali che hanno avuto luogo in Africa quest'anno. Il Presidente Gbagbo aveva perso al ballottaggio del dicembre 2010. I risultati furono certificati dalle Nazioni Unite, ma il presidente non li accettò. Le Nazioni Unite, l'Unione Africana e diversi membri della comunità internazionale intrapresero estenuanti negoziati e presentarono un certo numero di raccomandazioni, che furono poi rifiutate dal Presidente Gbagbo. Nel frattempo le sue guardie e la milizia cominciarono ad attaccare i civili. Tutti concordarono che le azioni di Laurent Gbagbo e i suoi armamenti pesanti costituissero una minaccia per la popolazione. Fu quindi ordinato un intervento delle forze di pace delle Nazioni Unite che assunsero un ruolo offensivo.

Secondo chiarimento. Le negoziazioni che sfociarono nella Risoluzione 1975, e particolarmente nell'articolo 6, furono estremamente difficoltose. L'unica eccezione che ha consentito alle forze di pace di assumere un ruolo offensivo costituirà argomento di dibattito tra i puristi per gli anni a venire.

L'esito positivo dell'intervento imbaldanzì alcuni paesi, che reputavano che anche in Libia si dovesse far uso della forza. Una decisione iniziale, in base alla Risoluzione 1970, prevedeva il deferimento di Gheddafi alla Corte Internazionale di Giustizia (ICC).

La nostra raccomandazione di adottare un approccio graduale e calibrato, e di usare la minaccia di deferimento alla Corte Internazionale per indurre il regime di Gheddafi a cooperare con la comunità internazionale, non fu accettata.

Furono quindi forniti armamenti alle forze di opposizione, e quando le forze governative reagirono fu adottata la Risoluzione 1973. Lo spettro di massicci spargimenti di sangue a Bengasi servì a far approvare il documento. Quando il mio collega libanese usò l'espressione 'fiumi di sangue' per descrivere ciò che sarebbe successo se il Consiglio non fosse intervenuto per impedire l'attacco di Gheddafi a Bengasi, la mozione della Lega Araba convinse 10 dei 15 membri del Consiglio.

Avevo fatto presente al Consiglio che quell'espressione era stata usata per la prima volta da un membro del Parlamento inglese, Enoch Powell, verso la fine degli anni '60. Mr. Powell faceva leva sulle paure del suo elettorato bianco per fomentare l'isterismo sull'immigrazione di colore proveniente da altre aree del Commonwealth.

Gli articoli della Risoluzione 1973 sul cessate il fuoco e sulla soluzione politica furono ignorati. Il Consiglio si trovò a non poter ottemperare alla risoluzione per il cessate il fuoco. Era ovvio che lo scopo dell'intervento era il cambiamento di regime. E armare i ribelli equivaleva a una violazione dell'embargo. La 'Protezione dei Civili', la paventata R2P era degenerata, e atrocità venivano commesse da entrambe le fazioni. I cinque mesi di operazioni militari in Libia hanno provocato morti e distruzione. L'intervento internazionale si mischiò ai conflitti tribali, e la situazione degenerò in una guerra civile tra tribù. Ci fu bisogno dell'intervento della NATO per ribaltare le sorti in favore del gruppo di Bengasi.

La prognosi per il futuro potrebbe essere quella di un caos a bassa intensità.

Le recenti rivelazioni sulle confessioni estorte e sulla cooperazione tra agenzie di intelligence hanno reso ancora più intricato il dibattito sulle motivazioni. Sembra che un regime con cui molte nazioni intrattenevano proficui rapporti commerciali, a un certo punto sia diventato scomodo. Inoltre si è preferito chiudere un occhio riguardo a situazioni simili in altri paesi in cui non era né conveniente né appropriato intervenire.

Ora parliamo della Siria.

Siamo d'accordo che la violenza deve cessare, e che c'è bisogno delle riforme.

Non siamo comunque totalmente concordi sul fatto che si debba ripetere l'esperienza libica in una regione dove si sono costruiti delicati equilibri geopolitici. Ogni alterazione della situazione potrebbe portare a conseguenze indesiderate.

Adesso occorre essere cauti. Eppure un certo numero di paesi vorrebbe ricalcare il percorso della Libia piuttosto che affidarsi alla diplomazia e alla mediazione. L'opposizione non ha nemmeno tentato di dialogare con il governo. Nessun commento di fronte all'uso della violenza da parte delle forze di opposizione. Tutto questo non prelude a niente di buono.

Sembra che la legge della forza si sia sostituita alla forza della legge nella politica internazionale. Di fatto sembra che si ricorra sempre più all'uso della forza, che si usa troppo frequentemente e troppo precipitosamente.

Esistono diversi limiti sull'uso della forza. Ogni tregua imposta dalla coercizione in assenza di una soluzione politica non ha molte probabilità di lunga sopravvivenza. Gli sforzi internazionali per la mediazione di soluzioni potranno risentire dell'uso prematuro della forza.

La realtà dei danni collaterali può avere delle conseguenze non desiderate in ogni processo politico. La dimostrazione di mancanza di pazienza nel persistere con gli sforzi pacifici potrebbe anche fare gli interessi di coloro che vogliono che il conflitto non finisca. Questi sforzi hanno avuto la sgradita conseguenza di prolungare alcuni di questi conflitti.

L'uso della forza non può essere la reazione primaria ad un conflitto. C'è un chiaro bisogno di andare oltre alle soluzioni coercitive.

La decisione di usare la forza piuttosto della mediazione non dovrebbe dipendere da motivazioni politiche. La reputazione di imparzialità e di equità delle Nazioni Unite dovrebbe essere rafforzata, e non indebolita, da tale decisione.

E' anche importante rammentare che la soluzione di un conflitto richiede tempo e impegno. Occorre una chiara comprensione della natura e del contesto in cui è nato il conflitto. Occorre la capacità di discernere le soluzioni più realistiche. Necessita del coinvolgimento delle parti interessate dal conflitto. C'è la necessità di unire le forze per la creazione di stabilità e progresso in determinate situazioni.

L'esperienza indiana della creazione di una democrazia vincente e di una nazione moderna e dinamica a dispetto delle enormi diversità su cui poggiava, serve a sottolineare l'importanza di questo processo di collaborazione. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di avere un pacifista alla guida della rivoluzione che portò all'indipendenza della nostra nazione,

L'India, come membro responsabile della comunità internazionale e in possesso di una costituzione e di un'infrastruttura legale tra le più liberali e aperte del mondo, non può contrapporsi alle iniziative che cercheranno di evitare per il futuro un nuovo Ruanda o l'anarchia derivante dallo sfaldamento di un'altra Jugoslavia. La storia mostra che il risveglio della coscienza della comunità internazionale avviene in modo selettivo. I massacri del Ruanda non ebbero luogo perché mancava una giustificazione legale per l'intervento. La Convenzione per la Prevenzione del Genocidio concede una 'giurisdizione universale' in caso di genocidio. Il non intervento fu dovuto all'assenza di interessi strategici per i membri del Consiglio di Sicurezza.

Visto dalla nostra prospettiva, il Consiglio potrebbe trovarsi oggi in frangenti simili. Sembra infatti che intervenga in modo selettivo in base alla convenienza politica e all'opportunismo strategico, piuttosto che in base a un'autentica necessità umanitaria.

Noi siamo d'accordo che occorre sostenere la democrazia e i diritti umani. Ma ciò non può essere fatto in modo selettivo. L'applicazione selettiva delle regole di fatto indebolisce l'applicazione uniforme di norme che permettono di creare regimi legali ed equi, e per questo di lunga durata.

* 9a Revisione Strategica Globale dell'IISS (International Institute for Strategic Studies): 'Nuovi Scenari Strategici' Ginevra, sabato 10 settembre 2011. Terza sessione plenaria.

Articoli correlati

Le slides per informare correttamente l'opinione pubblica

Le slides per informare correttamente l'opinione pubblicaNo all’aumento delle spese militari

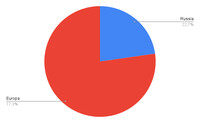

Circolano statistiche artefatte per convincere l'opinione pubblica che le spese militari della Russia siano superiori a quelle dell'Europa. Oggi a Lecce verranno proiettate queste slide che - utilizzando gli stessi dati della Nato - smentiscono la propaganda per l'aumento delle spese militari.25 febbraio 2025 - Redazione PeaceLink Dati 2014-2024

Dati 2014-2024Comparazione fra le spese militari della Nato con quelle della Russia

La Russia ha aumentato le spese militari da 69 a 109 miliardi di dollari mentre la Nato le ha aumentate da 910 a 1185.8 febbraio 2025 - Redazione PeaceLink Il rapporto di forze è già nettamente favorevole all’Occidente

Il rapporto di forze è già nettamente favorevole all’OccidenteSe il riarmo non è necessario per la difesa allora serve per la guerra

L’Alleanza Atlantica rappresenta il 55% della spesa militare mondiale, mentre la Russia, il nemico designato della NATO, ne copre solo il 5%. Questo divario di 11 a 1 pone una domanda: perché intensificare ulteriormente il riarmo?6 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti La base aerea di Mihail Kogalniceanu agita il dibattito politico rumeno

La base aerea di Mihail Kogalniceanu agita il dibattito politico rumenoIn Romania è in costruzione la più grande base Nato europea

Situata nei pressi della città di Costanza, sul Mar Nero si trova in una posizione strategica, a pochi chilometri dalla Crimea, area di tensione tra l'Ucraina e la Russia. Il candidato Georgescu, forte della maggioranza dei voti, ha affermato che potrebbe essere utilizzata per attaccare la Russia24 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink