In che modo la valutazione di impatto e la valutazione di danno possono tutelare la salute?

La rivista Micron Ecologia, scienza, conoscenza ha pubblicato l'articolo del dott. Fabrizio Bianchi dal titolo: "VIS e VDS: traguardi raggiunti e ulteriori passi avanti da compiere"

Considerando gli sviluppi legislativi sulla Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, che ora include la Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS (DL n.104, 16 giugno 2017, recepimento della Direttiva UE 52/2014) e il recente accordo sull’ILVA di Taranto, che prevede l’applicazione della Valutazione del Danno Sanitario, VDS, vale la pena di provare a capire le differenza tra questi diversi tipi di valutazione, che coinvolgono le competenze del sistema delle agenzie ambientali e delle aziende sanitarie in Italia.

La differenza tra valutazione di danno e valutazione di impatto è articolata: la più immediata è che il danno sanitario si valuta a posteriori (ex-post), quando eventi ambientali e sanitari connessi sono già accaduti, mentre l’impatto sanitario si quantifica preventivamente (ex-ante) stimando ciò che è prevedibile accada a seguito di cambiamenti ambientali e sanitari connessi. La seconda differenza, che nella sostanza è ancora più importante della precedente, attiene al meccanismo di valutazione del danno e dell’impatto.

Occorre ricordare che la VDS è uno strumento, definito per l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’ILVA di Taranto, che interviene ad AIA già rilasciata per valutare l’effetto sanitario dell’esercizio dell’installazione, a seguito della implementazione della prescrizioni ambientali impartite dall’AIA sulla base delle migliori tecniche disponibili. Al di là delle definizioni formali vediamo come sono declinati nella normativa esistente. Per capire la differenza occorre richiamare il fatto che la VDS come prevista dal DM 24 aprile 2013 vincola l’effettuazione della valutazione preventiva del danno potenziale al superamento di limiti ambientali stabiliti dalla stessa AIA specifica. Se questi limiti non vengono superati non si procede a valutazione preventiva e si svolge solo una valutazione periodica di rischio, misurando in buona sostanza il danno che si è già verificato.

È questa la principale differenza rispetto alla VIS, che è basata sulla valutazione del numero di casi di morte, di malattia, di anni di vita persi, attribuibili all’impatto ambientale di un certo intervento (impianto, progetto, piano), senza riferimento a limiti normativi ma sulla base dell’incremento di inquinamento previsto, stimato a partire da misure ambientali, misure individuali o stime modellistiche (valutazione dell’esposizione).

Questo dipende dalla consapevolezza, basata sulle evidenze scientifiche, che effetti negativi sulla salute possano manifestarsi anche al di sotto di soglie di legge. Infatti, queste sono stabilite con latenze temporali dipendenti dai diversi interessi in gioco e finiscono per non allinearsi con le conoscenze scientifiche più aggiornate.

L’esempio più esplicativo è rappresentato dal non allineamento tra valori guida di inquinamento atmosferico suggeriti dall’OMS e limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in vigore: valore limite annuale per la protezione della salute umana 20 μg/m3 a fronte di 40 μg/m3 per il PM10 e 10 mg/m3 a fronte di 25 mg/m3per il PM2,5. A proposito delle differenze tra VIS e VDS, il recente accordo per l’ILVA di Taranto offre un utile elemento di riflessione.

A un certo punto dell’iter preparatorio era sembrato che ci potesse essere un’evoluzione dalla VDS alla VIS, ma poi così non è stato.

Nell’“Addendum al Contratto di affitto infatti con obbligo di acquisto di rami d’azienda” si obbliga l’affittuario a “cooperare attivamente con ARPA Puglia, ASL e AReS allo scopo di aggiornare annualmente la VDS, in conformità ai criteri indicati dal DM 24 aprile 2013 ed effettuare una analisi congiunta, con le sopra citate autorità, delle conclusioni della stessa VDS, da utilizzare anche a fini di fornire al pubblico una corretta e trasparente informazione riguardo al rischio attribuibile alle attività industriali dello stabilimento di Taranto” (punto 3.3, comma a). Con questa formulazione si prevede il calcolo del rischio attribuibile (numero di eventi dovuti ad un cambiamento), che è la misura principe per la valutazione preventiva di impatto, inserita però per effettuare una valutazione ex-post, giusto appunto di danno. Una situazione che dà adito ad ambiguità interpretativa o che comunque non è chiara.

Una valutazione di danno potenziale sulla salute che potrebbe verificarsi a seguito di cambiamenti ambientali, se stimata mediante un rischio attribuibile, sarebbe in realtà una valutazione di impatto.

È facilmente comprensibile come questa prescrizione possa comportare conseguenze, anche non trascurabili, al momento di valutare gli effetti di azioni di cambiamento sia potenzialmente positivi, come la copertura di parchi minerari, sia potenzialmente negativi, come l’incremento di produzione di acciaio da 6 a 8 milioni di tonn/anno. La VIS permetterebbe di valutare quantitativamente scenari alternativi, ad esempio riferiti a tempistiche diverse di copertura dei parchi minerari, a uso di differenti tecnologie di depurazione, all’incremento o meno di produzione di acciaio.

Il caso della VDS fa pensare che non sia stato ancora compreso fino in fondo come la VIS possa dispiegare le sue potenzialità, specie per la presa di decisioni, non solo in sede di VIA ma anche in molte altre circostanze e situazioni, come appunto un piano ambientale, se intesa come strumento di valutazione preventiva di impatti sulla salute, negativi ma anche, e direi soprattutto, positivi. Su questo piano è molto importante l’attività in corso da parte del gruppo di lavoro sulla VIS della task forceambiente e salute istituita dal Ministero della Salute (Decreto dirigenziale del 9 novembre 2017) .

Il gruppo, multi-istituzionale e multidisciplinare, coadiuva il Ministero della Salute nell’iter di definizione di Linee Guida VIS per la VIA, a cura di ISS in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/2017. Infatti, il comma b -bis ) dell’art.2 dello stesso decreto, definisce “la valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”.

L’attività di definizione delle LG VIS, che rappresentano una revisione del doc ISTISAN 17/4 che ISS aveva preparato per rispondere alla L. 221/2015 (c.d. per la green economy), è in via di completamento e il suo rilascio avverrà nel mese di ottobre.

Le nuove LG, in generale accordo con quelle prodotte dal progetto CCM t4HIA, contengono un notevole approfondimento e indicazioni per il proponente riguardanti la valutazione del rischio sia mediante approccio tossicologico sia epidemiologico, oltre ad una nuova sezione per le valutazioni eco-tossicologiche.

Oltre alle LG VIS per la VIA è stato convenuto che lo stesso gruppo di lavoro si occuperà di approfondire e definire strumenti di VIS nella VAS e per orientare i piani regionali in materia di qualità delle acque e dell’aria.

Ricercatore CNR dal 1984.

Responsabile Unità di Ricerca Epidemiologia Ambientale e Registri di Patologia, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa, Responsabile dei registri regionali della Toscana Malattie Rare e Malformazioni Congenite-Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

Principali campi di studio e ricerca: Epidemiologia ambientale e occupazionale, Epidemiologia riproduttiva e perinatale, Epidemiologia Genetica, Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia, sistemi di sorveglianza epidemiologica.

Più volte esperto WHO in diversi settori.

Responsabile del Progetto Interdipartimentale Ambiente e Salute del CNR.

Coordinatore di numerosi progetti europei e nazionali (4 in corso).

Collaborazioni con numerosi Istituti scientifici USA, Europa, Italia.

Autore di oltre 100 pubblicazioni su rivista internazionale.

Docente incaricato al Master di Gestione e controllo dell’ambiente della Università Sant’Anna di Pisa.

Articoli correlati

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VIS

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VISE’ stato sottostimato l’impatto sanitario dell'ILVA

Acciaierie d'Italia aveva commissionato uno studio per valutare l'impatto sanitario in uno scenario di 6 e di 8 milioni di tonnellate di acciaio annue sostenendo che grazie all'adozione delle migliori tecnologie le emissioni "post operam" sarebbero rientrate sotto la soglia di rischio.28 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittime

Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittimeDomenico Iannacone a Taranto: la vita che si fa racconto

Le storie non esistono se non vengono raccontate. Questo è il cuore del suo lavoro: portare alla luce le esistenze sommerse, le lotte quotidiane, i dolori nascosti ma condivisi. Ha la capacità di entrare in punta di piedi nelle vite degli altri e di restituirle con rispetto e profondità.27 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzene

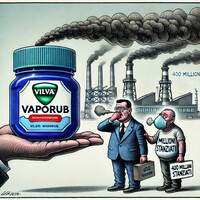

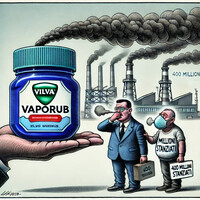

L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzeneIl balsamo d’acciaio che tutela l’ambiente

I 400 milioni che erano destinati alla tutela ambientale e alla bonifica delle aree contaminate vengono dirottati per sostenere la produzione dell’ILVA. Il DDL 1359 evidenzia che "il rischio chiusura dello stabilimento sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale".13 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVA

Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVAGrazie Meloni!

Da Vicks VapoRub a ILVA VapoRub, il nuovo unguento per uso inalatorio è pronto per tutti i bambini di Taranto. Il governo stanzia 400 milioni per questo trattamento balsamico nelle affezioni delle vie respiratorie. La motivazione è che chiudere l'ILVA provocherebbe un "rilevante rischio ambientale".12 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti

Sociale.network