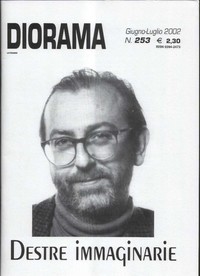

Intervista ad Alain De Benoist

giugno-luglio 2002

Dr. De Benoist, le riflessioni di alcuni ambienti ecologisti, in specie quelli che si richiamano alla cosiddetta "ecologia profonda", sembrano mettere in crisi l’ideologia del progresso. Secondo Lei quali potrebbero e/o dovrebbero essere gli sviluppi di simili riflessioni?

Dr. De Benoist, le riflessioni di alcuni ambienti ecologisti, in specie quelli che si richiamano alla cosiddetta "ecologia profonda", sembrano mettere in crisi l’ideologia del progresso. Secondo Lei quali potrebbero e/o dovrebbero essere gli sviluppi di simili riflessioni?

L’ideologia del progresso poggia su tre fondamenti principali: una concezione lineare del tempo, un’interpretazione ottimistica di un avvenire largamente modellato dalla tecnoscienza, una intrinseca valorizzazione della novità in quanto tale. Fino dalle sue origini, più di un secolo fa, il pensiero ecologista ha rimesso in discussione queste tre credenze. Parallelamente alle osservazioni scientifiche dalle quali ha avuto origine ( realizzazione del fatto che gli esseri viventi sono indissociabili dai loro ecosistemi, scoperta dei sistemi naturali di relazioni complesse, delle comunità biotiche, dei fenomeni materiali e energetici della biosfera, etc.), esso ha generato o riunito delle critiche più propriamente filosofiche: critica della tecnica, critica dell’ideologia dello sviluppo e del progresso. L’ideologia del progresso concepisce l’avvenire come una accumulazione di istanti necessariamente sempre migliori. Tutto il pensiero ecologista che abbia un minimo di serietà, si oppone a una simile asserzione. Ciò è particolarmente vero per quella che va sotto il nome di "ecologia profonda", corrente di pensiero rappresentata oggi da autori come Arne Naess, George Sessions, Bill Devall, Warwick Fox, Alan Drengson o Robyn Eckersley. Questa corrente di pensiero ha come caratteristica comune l’aver sviluppato la nozione di "valore intrinseco" della natura. Trovo che tale nozione sia particolarmente interessante ma che sia anche piuttosto ambigua – come del resto il termine stesso "natura", che assume una risonanza assai diversa secondo che lo si opponga alla cultura al "sovranaturale", all’artificiale, etc. Parlare di valore intrinseco della natura implica in effetti di determinare quale sia l’origine di tale valore, quale ne sia la natura - se c’è un valore della natura, ci dovrà essere anche una natura di questo valore – e infine di sapere se le ragioni di "preservare la natura" possano essere verosimilmente considerate indipendentemente da tutti gli interessi o punti di vista propri degli esseri umani. Gradirei soffermarmi qualche istante su questo punto. Alcuni rappresentanti dell’ecologia profonda hanno la tendenza a definire ciò che è "naturale" come tutto ciò che non è stato toccato dalla mano dell’uomo. La natura si comprende come "natura selvaggia" (wilderness), come una sorta di territorio inviolato l’"autenticità" del quale non è stato alterato dall’intervento umano. "Preservare la natura" significa allora sottrarla all’uomo. Percepito come inquinatore, "parassita" dell’ambiente naturale, l’uomo si trova d’un tratto diviso dalla natura. Egli diviene così la sola specie che non appartiene (e in base alle sue proprie caratteristiche non può appartenere) alla natura. Ci troviamo dunque in una prospettiva dualista la quale, paradossalmente, ripropone il peggior cartesianismo. Descartes e l’ideologia della "wilderness" sostengono che l’uomo e la natura non hanno niente in comune. Ne traggono soltanto conclusioni opposte: il primo [è convinto n.d.t.] che l’uomo possa legittimamente assurgere a "maestro e possessore" della natura, la seconda invece che la natura debba essere sottomessa all’uomo. Quest’ultimo si vede così condannato alla passività, se non addirittura al disprezzo di sé. C’è in tutto questo la traccia di una teoria misantropica che mi pare inaccettabile.

La maggioranza dei teorici dell’ecologia profonda pongono tuttavia il problema in modo diverso.Contrariamente ai seguaci della "wilderness", essi riflettono a partire dall’appartenenza dell’uomo alla natura e dalla sua unità o identità con la natura stessa. Essi sottolineano l’importanza dei legami che esistono tra uomo e natura, la loro interdipendenza, la loro "commonality". La preoccupazione ecologista si fonde allora col senso del cosmo (di "tutto ciò che esiste", dell’Essere), una certa empatia con tutte le forme di vita, una coscienza dell’appartenenza di tutti gli esseri viventi al mondo naturale, etc. Un simile approccio, eminentemente monistico, mi sembra assai preferibile rispetto al precedente. Anch’essa ha tuttavia i suoi inconvenienti. Non introducendo alcun elemento di differenziazione all’interno del mondo vivente, ossia nel cosmo, essa tende in effetti a cancellare tutte le specificità umane per riversarsi sia in un organicismo mistico o un panteismo naif, sia in una nuova forma di universalismo astratto. Ciò conduce a evidenti aporie. Se l’uomo fa un tutt’uno con la natura come si può pensare che egli possa metterla in pericolo? E’ un pò la stessa obiezione che può essere mossa al darwinismo sociale: se l’uomo è veramente sottomesso alle "leggi naturali", com’è possibile che possa violarle? E se egli invece non ne è sottomesso, qual’è la natura dell’obbligo che gli è fatto di sottomettervisi? Quando Arne Naess dice che l’uomo non può essere compreso in maniera isolata, al di fuori della sua appartenenza alla biosfera, ha ragione, ma resta nel vago. Il semplice fatto che l’uomo sia in grado di porsi il problema della sue responsabilità nei confronti della natura dimostra che egli occupa un posto particolare nel mondo vivente. Nessun’altra specie è in grado di porsi un tale problema. L’uomo se lo pone non tanto perchè egli è il solo a mettere in pericolo la natura, quanto perchè è il solo a cogliere le remote conseguenze delle proprie azioni grazie a una coscienza riflessa che costituisce in lui una "seconda natura" e la fonte della sua cultura sociale. Se lo pone poichè il suo comportamento in materia non è determinato in anticipo: in questo ambito come negli altri, l’uomo è condannato a fare delle scelte. I problemi ecologici provengono del resto essi stessi dal fatto che noi non siamo "degli animali come gli altri", dato che l’uomo è il solo in grado di modificare tutti gli ambienti naturali ( e ormai persino a modificare se stesso). Denunciare l’"antropocentrismo", e con esso l’idea che la natura non sia altro se non una risorsa interamente destinata all’utilitario desiderio umano, è dunque certamente necessario, ma ignorare le modalità specifiche della presenza umana nel mondo ci fa cadere nell’eccesso opposto. Lo stesso equivoco vale per l’ "antispecificità". Il necessario rispetto del mondo vivente non implica il mettere sullo stesso piano o attribuire la stessa importanza alla vita di un uomo, a quella di un cane, di una mosca o di un microbo. Ciò non implica che non si debba riconoscere un "eguale diritto all’esistenza di tutte le specie", e ancor meno [mettere in discussione n.d.t.] il loro "eguale valore". Affermare che l’uomo è il solo essere che abbia un valore nel mondo è un errore, dire che tutti i viventi hanno necessariamente lo stesso valore è anche questo un errore. Non può esservi diritto, di equità nei rapporti, se non là dove vi siano soggetti di diritto, vale a dire soggetti capaci di far valere i propri diritti. L’idea inversa dipende da una concezione puramente giuridica del mondo. Essa non ha alcun senso relativamente alle definizioni classiche di diritto, come [non ce l’ha in relazione n.d.t.] alle possibili consuetudini giuridiche. D’altra parte non bisogna scordare che la natura non è un concetto statico ma una realtà dinamica. La vita si evolve, quali che siano le cause e le modalità di tale evoluzione. La natura è egualmente complessa: è la crescita della complessità che aumenta la stabilità del vivente e le sue possibilità di adattamento in rapporto alle discontinuità che la minacciano. Infine l’evoluzione è "orientata" ( ma non predeterminata): ciascun essere vivente possiede un télos che gli è proprio. Riconoscere ciò equivale a riconoscere anche che le diverse specie non occupano la stessa posizione nell’ambito di questo insieme dinamico, e che alcune tra queste, a cominciare dall’uomo, possono presentare delle notevoli specificità le quali sono altrettante " qualità emergenti" intervenute nel corso dell’evoluzione.

Il cartesianesimo suppone che l’uomo sia totalmente indipendente dalla natura. L’ideologia della "wilderness" afferma che la natura deve essere resa totalmente indipendente dall’uomo. L’ecocentrismo ritiene che l’uomo debba essere interamente reintegrato nella natura. L’atteggiamento migliore mi pare essere il rifiutare l’idea di una rottura ontologica tra l’umanità e il resto dei viventi, riconoscendo tuttavia le differenze e la relativa autonomia dei componenti della natura. Si tratta di opporre in qualche modo a tutte le forme di dualismo un monismo pluralista, differenziato, fondato sulla dialettica dell’uno e del molteplice e richiamando un’etica del dialogo e della complementarietà. Mi pare che il pensiero di Heidegger ci indirizzi su questa via, nella misura in cui esso porta a riconoscere allo stesso tempo il primato del dato naturale e la sua alterità. La "natura" non è ne la stessa cosa che l’uomo ne qualcosa che si oppone all’uomo. Essa è, si potrebbe dire, l’Altro dall’uomo - questo Altro che partecipa della definizione dell’uomo senza riassumerlo interamente.

Secondo Lei i movimenti verdi presenti in Europa svolgono un efficace politica di contrapposizione al modello liberale e all’affermarsi del pensiero unico?

Gli aderenti ai movimenti verdi provengono in generale da due ambienti assai differenti. Alcuni sono vecchi militanti dell’estrema sinistra che hanno trovato nell’ecologia un modo per superare le loro delusioni, altri sono piuttosto degli "associativi" (movimentisti), impegnati da molto tempo in attività di difesa dell’ambiente, di protezione delle specie animali, etc. Sotto l’influenza dei primi molti dei partiti verdi si sono posizionati a sinistra, divenendo così gli alleati dei partiti socialisti o socialdemocratici europei. Io penso che questo sia un grave errore. L’ecologismo trascende necessariamente le categorie di destra e sinistra nella misura in cui – e questa è la sua caratteristica politica più interessante – esso è allo stesso tempo intrinsecamente conservatore e profondamente rivoluzionario: intrinsecamente conservatore poichè intende prima di tutto preservare il patrimonio naturale, profondamente rivoluzionario in quanto l’ecologismo implica un completo cambiamento di paradigma in rapporto al modello di civilizzazione dominante. In quanto forza politica il movimento ecologista dovrebbe, a mio avviso, posizionarsi al di fuori dello scacchiere istituzionale e del giuoco dei partiti. Esso dovrebbe inoltre prendere atto del fatto che nell’attuale sistema, i partiti politici costituiscono un ambito particolarmente poco propizio allo sviluppo e alla messa in opera delle idee. I Verdi avrebbero al contrario tutto l’interesse a ricercare modi per intervenire alla base, nella vita quotidiana della gente, rianimando la dimensione pubblica della vita sociale, dedicandosi a ricomporre il legame sociale sotto l’aspetto della vita locale e del principio di sussidiarietà.

Dr. De Benoist, le categorie politiche di destra e sinistra paiono appiattite sull’unico modello di democrazia liberale. Secondo Lei quali potrebbero essere i principi di una democrazia "ecologica" che tenga conto e anzi metta in primo piano il rapporto uomo-natura?

Questa questione si lega un pò la precedente. Tuttavia il legame tra democrazia e ecologia non è scontato. La democrazia è il metodo di esercizio del politico che meglio permette la partecipazione di tutti agli affari pubblici. Più precisamente, essa è il regime che postula in tale partecipazione la maniera migliore per l’uomo, che agisce in quanto cittadino, di acquisire e di fare uso della propria libertà. In questo la democrazia partecipativa si oppone direttamente alla democrazia liberale, la quale non ha che una concezione " sottrattiva" della libertà: per i liberali, la libertà corrisponde a ciò che è sottratto alla vita pubblica, a ciò che sfugge all’"influenza" del politico. Essa si confonde così con la sfera privata, che è anche quella degli scambi economici "liberi" da ogni intervento esterno. Per estensione, la "mano invisibile" del mercato è intesa come il paradigma di tutti i fatti sociali. Solo una democrazia partecipativa facendo chiaramente primeggiare il politico e il sociale sull’economico può tener conto degli imperativi ecologici. Prima di tutto perchè le persone sono evidentemente sensibili all’ambiente nel quale vivono, e del quale essi tengono conto nel momento in cui hanno la capacità di decidere loro stessi ciò che li riguarda. Inoltre per il motivo che l’ambiente si situa al di fuori della sfera degli scambi mercantili. La natura è estranea all’economia nel senso che non è strutturata secondo le leggi del mercato. Di più, tutti i modelli economici oggi esistenti si sviluppano in un tempo meccanico e reversibile. Ignorano dunque la non-reversibilità delle trasformazioni dell’energia e della materia. Queste due linee spiegano come la crescita economica porti necessariamente al saccheggio e alla distruzione planetaria della natura. Dominare il mondo per conformarlo ai nostri desideri e ai nostri bisogni è stato l’obiettivo di tutta la modernità, da Adam Smith a Karl Marx. Questo programma di artificializzazione della natura, già presente in Descartes, è stato chiaramente enunciato dal cancelliere Bacone nella sua Nuova Atlantide: " Arretrare i confini dell’impero umano allo scopo di realizzare tutte le cose possibili". La modernità ha assegnato come fine all’agire umano la negazione di ciò che gli è donato, vale a dire di ciò che avviene naturalmente nell’esistenza. Il fattore naturale, in una tale prospettiva, è votato al controllo da parte della tecnica, alla manipolazione e alla strumentalizzazione.L’economia, da parte sua, non si sviluppa che sotto il profilo della razionalità contabile, dell’efficacia e del profitto. Soltanto dei cittadini responsabili possono frenare la folle fuga in avanti che risulta dallo scatenarsi della tecnoscienza e dell’economia, inducendo dappertutto la devastazione degli ambienti naturali di vita.

L’attuale crisi internazionale, oltre a colpire i popoli nelle loro specificità ed autonomia, sembra mettere in discussione, oggi più che mai, la sopravvivenza stessa del pianeta. Da dove occorre ripartire per combattere una simile deriva?

E’ verso un riorientamento generale degli spiriti che occorre tentare di procedere se si vogliono creare le condizioni per un nuovo inizio. Gli allarmi relativi all’esaurimento delle risorse naturali o energetiche, al sovrasfruttamento delle falde freatiche, alla riduzione della biodiversità, etc. sono già una buona cosa e di fatti hanno un’eco sempre più grande. Ma le cause profonde di tutte queste conseguenze della crisi ecologica restano spesso mal percepite. Sono tali cause che occorre mettere in luce. Tuttavia, la critica dei limiti materiali della crescita economica trova anch’essa i suoi limiti con l’emergere di una economia "immateriale", che dà un nuovo slancio alla sfera mercantile senza trascinare in modo intrinseco il degrado entropico della materia o dell’energia. Bisogna mostrare come questa economia immateriale (rivoluzione informatica, aumento dei servizi a detrimento della produzione industriale " pesante" ) continui a mobilitare un immaginario economico che è esso stesso all’origine del degrado degli ambienti naturali di vita. Quanto alla biodiversità, di cui oggi si dibatte molto ( il termine non è apparso che nel 1986 ), è importante far comprendere bene che essa deve esercitarsi a tutti i livelli : ecosistemi, specie, culture, geni. La differenza tra i geni di due individui di una stessa specie rappresenta già una variazione biologica importante. L’esistenza di culture e popoli differenziati è essa stessa indissociabile dal futuro dell’umanità, semplicemente perchè non c’è appartenenza immediata all’umanità : tutti gli esseri umani, dal momento che sono animali sociali, non appartengono all’umanità se non in modo mediato, prima di tutto attraverso la loro appartenenza ad una cultura o a una determinata società. La conservazione della biodiversità implica quindi un’idea della differenza e dell’alterità.

Oggi va molto di moda, anche in certi ambienti cosiddetti ambientalisti, il concetto di "sviluppo sostenibile". Lei cosa pensa a questo proposito?

Il celebre rapporto Brundtland ha definito lo "sviluppo durevole" (o " sostenibile" ) come " lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri". Tale definizione ha ricevuto il sostegno dell’ONU, della Commissione Europea e della stessa Banca Mondiale. E’ nello stesso spirito che al summit della Terra di Rio, nel 1992, che si è lodato il ricorso a " tecniche ecologicamente razionali", nelle quali alcuni non esitano a vedere l’abbozzo di un’"altra globalizzazione". Lo "sviluppo durevole" è diventato così il cavallo di battaglia dei sostenitori della "ecologia industriale" o del "capitalismo verde", vale a dire di coloro che si dichiarano per la "riconciliazione" della preoccupazione ecologista con l’industria o il mercato. Concretamente, la teoria dello "sviluppo durevole" tenta di includere l’ambiente nella razionalità economica, tenendo conto di dati quali l’esaurimento delle risorse e le forme di inquinamento risultanti dalle attività industriali. Sul primo punto, il metodo preso in considerazione si basa sulla regola della compensazione enunciata nel 1977 da Harwick : si tratta di assicurare l’equità tra le generazioni attuali e quelle future facendo in modo che le rendite prelevate mano a mano che le risorse si esauriscono – che sono uguali alla differenza tra il costo marginale di tali risorse e il prezzo del mercato – vengano reinvestite per produrre un capitale di sostituzione o " capitale naturale " così distrutto. Lo sviluppo sarebbe tanto più " durevole " di quanto sarebbe più forte " la sostituibilità " del capitale riproducibile rispetto alle risorse naturali consumate. Ma questa teoria è fortemente criticabile. Il patrimonio naturale e il capitale artificiale non sono infatti sostituibili. Considerare il primo come un "capitale" non è che un artificio linguistico, poichè il valore delle risorse naturali è inestimabile in termini economici; se esse sono una condizione per la sopravvivenza umana, il loro "prezzo " non può essere che infinito. Quanto alle forme di inquinamento, considerate in questo caso come delle "esteriorizzazioni negative", la loro messa in conto da parte dei partigiani dello "sviluppo durevole" non porta che all’emissione del "diritto a inquinare", sottomesso a tariffe con prezzi fittizi, e che sono essi stessi fondati su supposizioni ( dato che è impossibile prevedere in anticipo il costo totale di un inquinamento futuro). Si crea così un mercato del diritto a inquinare con l’unico risultato che l’inquinamento diventa privilegio di aziende tanto ricche da pagare tale diritto. Dato che queste imprese sono anche quelle che inquinano di più, il beneficio è insignificante. Tutt’al più tali misure non possono che ritardare le scadenze. La loro moltiplicazione rinforza inoltre l’autorità delle burocrazie nazionali o internazionali e il controllo tecnocratico. La teoria dello " sviluppo durevole" mira a correggere lo sviluppo classico, ma si guarda bene dal considerarlo per quello che è, vale a dire come la causa profonda della crisi ecologica che noi conosciamo. Essa è infine particolarmente ingannevole là dove lascia credere che sia possibile rimediare a questa crisi senza rimettere in discussione la logica mercantile, l’immaginario economico, il sistema monetario e l’espansione illimitata della Forma-Capitale. Come ha ben dimostrato Serge Latouche, la teoria dello sviluppo è sempre stata il proseguimento della colonizzazione con altri mezzi. Essa implica che tutte le società adottino lo stesso modello di produzione-consumo e intraprendano la medesima strada della civiltà occidentale dominante. Sottoprodotto dell’ideologia del progresso e discorso di accompagnamento dell’espansione economica mondiale, essa porta a trasformare il rapporto dell’uomo con la natura, così come tra gli uomini stessi, in quasi-mercanzie. Lo "sviluppo durevole" non rimette in questione nessuno dei principi di base di questa dottrina. Si tratta comunque di cercare di trarre profitto dalle risorse naturali e umane, e di ridurre il debito dell’uomo verso la natura a dispositivi tecnici che permettono la trasformazione dell’ambiente in quasi-mercanzia. Si può certamente ridurre lo spreco o il volume dell’inquinamento, ma non si possono far coesistere durevolmente la protezione dell’ambiente con la ricerca ossessiva di un reddito sempre accresciuto e di un profitto sempre più elevato. Queste due logiche sono contraddittorie. Lontano dall’essere un rimedio alla globalizzazzione lo sviluppo economico è all’origine di tutti i mali che essa comporta. Non si uscirà mai da questo sistema trasformandolo per renderlo più accettabile, ma cambiandone il paradigma per mettere fine alla colonizzazione della terra da parte della forma-capitale, l’antropologia liberale e la civilizzazione del profitto.

Nel 1968 partecipa alla fondazione del GRECE (Groupement de recherche et d'ètudes pour la civilisation europèenne).

E'stato in seguito redattore capo dell'"Observateur Europèen", della rivista "Nouvelle Ecole"(1968-1990, 46 numeri usciti), di "Midi-France", critico letterario, dal 1970 al 1982, di "Valeurs actuels", "Spectacles du monde" e "Figaro-Magazine", direttore della rivista "Krisis", da lui fondata nel 1988. Ha diretto diverse collane presso le edizioni Copernic, Labyrinthe, Pardès, Grands Classics.

E' stato inoltre collaboratore di "France Culture".

Sociale.network