Un cammino nella nonviolenza

Bisogna anzitutto partire da una definizione di violenza, che non sia né troppo ampia, né troppo ristretta. Raccogliendo le riflessioni di vari autori , propongo la seguente definizione. E' violenza infliggere sofferenze fisiche o offese psicologiche o morali - in modo diretto, fisico, oppure in modo stabile, strutturale, in forma di dominio, oppure col giustificare e quindi causare tali azioni sostenendo una cultura violenta - senza giusto e necessario motivo, contro la volontà e la libertà della vittima, (il male che mi fa il dentista non è violenza!), su ogni soggetto senziente (anche animali, quindi), anche come risposta ad eventuali sue colpe. È violenza anche la distruzione di cose, specialmente quelle di valore vitale o morale. Individuata la violenza e il suo valore negativo, sorge il problema di come ridurla, fino, se possibile, ad eliminarla.

Quanto alla nonviolenza, nessuno è del tutto nonviolento. Ci sono, anche ignorate, persone molto pure da violenza. I cosiddetti nonviolenti sono (per dirlo con Capitini) amici, persuasi della nonviolenza, in cammino verso e dentro questo genere di vita e di ricerca. In molti modi si può parlare della nonviolenza, ma per comprenderla occorre almeno un poco cominciare a praticarla, nei vari livelli (micro, meso, macro) dei nostri rapporti umani. Credo di poter individuare quattro gradini nell’itinerario alla nonviolenza: «pellegrinaggio», diceva Martin Luther King, e infatti si tratta proprio di un cammino non comodo, di purificazione, di elevazione, cammino che può essere profondamente sereno, perché corrisponde alla più intima vocazione e necessità umana, ma è fatto anche di fatica, di lotta interiore, di passaggi drammatici.

Mi sembra che i quattro gradini siano i seguenti:

1) la in-nocuità , il non fare violenza propria, la pratica del non uccidere in tutto il suo esteso significato;

2) la indipendenza, il non accettare rassegnati la violenza altrui, la violenza del mondo, perché si sa che essa non è tutto e non regna;

3) la lotta, l’opporsi alla violenza con mezzi forti, di qualità alternativa (la forza umana è l’opposto della violenza); il resistere attivamente al violento con la forza nonviolenta, per impedirlo, distoglierlo, richiamarlo all’umanità;

4) la testimonianza che la violenza non può impadronirsi neppure delle sue vittime, le quali, anzi, denunciano la sua impotenza e la superiore immortalità/invincibilità/inviolabilità della dignità offesa.

1. In-nocuità

Il primo passo, il non nuocere, non è solo il divieto di offendere, ma l’ascolto mai terminato e l’espansione del sentimento profondo per cui ci riconosciamo nell’altro, non possiamo disconoscerlo. Per la sapienza confuciana, il sentimento essenziale dell’umanità consiste nel «non sopportare le sofferenze altrui» , in quanto sono sentite anche come nostre. Nel vangelo di Luca (10, 29-37), il Samaritano della parabola, figura dell’uomo giusto, non può, come hanno fatto gli altri viaggiatori, più religiosi di lui, abbandonare il ferito che trova sulla sua strada, perché qualcosa nelle sue “viscere” (ad esse allude il verbo originale greco “splangizesthai”, commuoversi, essere mosso a compassione), e non un comando morale, né qualche convenienza, lo spinge ad averne pietà e a farsene attivamente carico. Il “non uccidere”, divieto posto a trattenerci dal colpire l’altro, è basato primariamente su questo fondamento di reciproca appartenenza e comunanza, quindi è un “no” posto a garanzia di un “sì”, di quel legame reciproco che la coscienza non falsata avverte immediatamente. In questo senso Gandhi diceva che la nonviolenza è antica come le montagne, come la realtà primordiale.

Certo, questa è una visione fiduciosa e positiva della realtà, che difficilmente può essere condivisa da chi ha avuto una esperienza fondante negativa, fatta prevalentemente di maltrattamenti, di mancanza di amore e di accoglienza, o ha assistito da molto vicino a troppe esperienze simili . Ma forse, anche chi, a causa di ciò, vede la vita come pura lotta di forze contrapposte, ha profonda nostalgia di rapporti non duri ma dolci, di reciproca armonia e sostegno, anche se li crede irrealizzabili. E’ un fatto che la premessa necessaria della violenza, sia quella individuale, sia quella collettiva, organizzata nelle guerre, è la de-umanizzazione dell’avversario, la sua destituzione, mediante il disprezzo e la condanna, dal livello umano ad un livello subumano, spesso bestiale, per potere sentirsi autorizzati, liberi e anche meritevoli, nel colpirlo e ucciderlo. Tale operazione di “costruzione del nemico”, che avviene oggi con l’uso bellico, accuratamente studiato, dei grandi media, è parte essenziale di ogni guerra, la più strutturata delle violenze umane, ma avviene anche nella violenza privata, che ha bisogno dell’odio coltivato per scatenarsi.

Ecco, il linguaggio stesso che usiamo per descrivere il fatto ci rivela che la violenza in noi latente è come “incatenata” non solo dalla paura della pena legale o della disapprovazione sociale, ma anche, certamente e più profondamente, dal senso che siamo uguali nel diritto, e che l’altro è inviolabile come io mi sento e voglio essere considerato; e ci rivela che quella violenza, per esercitarsi, deve essere liberata, appunto “scatenata”, da un’operazione di svalutazione dell’altro. Per essere violenti, bisogna superare una inibizione naturale a distruggere il proprio simile. «Gli uomini sono nati l’uno per l’altro», ripete in vari modi Marco Aurelio , dicendo ciò che ogni etica umana avverte: solo qualche grossa deformazione del senso profondo mette gli uomini uno contro l’altro.

L’operazione che riduce l’altro a nemico è certamente favorita dal suo comportamento violento, che degrada la persona e rende più difficile il riconoscimento in essa dell’umanità inviolabile. Questo fa sì che ogni violenza sia contagiosa, tenda a riprodursi nella risposta violenta. Davanti a questo rischio ci soccorre il comando-divieto “non uccidere”, neppure Caino , comando che è quindi non un vincolo riduttivo, ma una salvezza liberante. Non è solo un dovere, ma un mio diritto: ho diritto di non uccidere, di non essere indotto, e meno che mai obbligato ad uccidere, come ho diritto di non essere ucciso. Posso trovarmi costretto, tragicamente, ad uccidere, nell’obbligo estremo di difendere, ma solo io posso decidere di tale tragica necessità, nessuno mi può comandare di uccidere. Questa verità toglie ogni fondamento morale all’esercito, che tratta persone umane come strumenti , perché consiste essenzialmente nella costrizione ad uccidere.

2. Indipendenza

Il secondo passo è il rifiuto di rassegnarsi all’esistente, è uno scatto di libertà, un atto di forza vivificante e aprente, che fa uscire dalla dipendenza passiva dallo stato attuale della realtà, inferiore alla verità sospirata da tutte le cose. Il cercatore della nonviolenza non dipende dalle cose come sono: ne tiene attentamente conto, non le forza, è paziente coi tempi di maturazione, rispetta ogni natura, ma prima di tutto non si chiude nella dipendenza da una realtà fermata, spesso costretta da vincoli che interessi parziali e volontà di dominio le impongono. Da questo varco egli procede in ricerca umile e tenace. Ha fiducia nella evoluzione del mondo, specialmente del mondo umano, perché vede che questo esistente non è compiutamente umano, ma non attende una evoluzione fatale, piuttosto la anticipa quanto più possibile nella propria vita, l’unico campo di realtà su cui ha potere. Perciò non accetta assolutamente come ineliminabile la violenza altrui, come non accetta la propria, e non riconosce la violenza come legge del mondo. È intimamente indipendente da ciò cui troppi si inchinano servendo e collaborando al male. Cerca la nonviolenza dei forti, non quella dei deboli, secondo la importante distinzione di Gandhi : non usa violenza quando avrebbe i mezzi per usarla, vuole essere nonviolento per scelta e non solo per necessità.

Nel violento, egli non vede solo il violento. Il canone del jainismo dice: «Secondo le scritture, l'individuo è sia violento sia nonviolento. Quando è attento è nonviolento, quando è disattento è violento» . A questa affermazione corrisponde quella di Gandhi: «L'uomo come animale è violento, ma come Spirito è nonviolento. Nel momento in cui prende coscienza dello Spirito che è in lui non può rimanere violento» . Ernesto Balducci, nella rischiosa transizione dell’era atomica vedeva la possibilità di emersione, per necessità sia fisica che etica, dell’«uomo inedito», oggi nascosto dentro l’uomo edito, come frutto di una «mutazione antropologica» dal tipo umano competitivo al tipo cooperativo, dalla violenza razionalizzata al superamento della violenza, condizione per la sopravvivenza della specie, che mediante altre mutazioni superò analoghi rischiosi passaggi.

Verso il violento, il cercatore della nonviolenza sente fondamentalmente pietà e dovere di aiuto. Sente che lo può aiutare offrendogli l’occasione di incontrare un comportamento e un sentimento diversi, alternativi, che possono essere rimprovero tacito e appello forse atteso. Il violento è un povero. Spesso fa violenza perché ha subito violenza. Ha bisogno, anche se non lo sa, di una mano tesa da fuori del pantano che lo imprigiona. Ha bisogno di vedere altro da ciò che vede, di essere scosso e smosso da una novità, la mitezza, la nonviolenza. Potrà anche approfittarne, ma si accorgerà di avere incontrato altro da ciò che egli è e fa. Jean Valjean, reso violento dall’ingiustizia subìta, è trasformato progressivamente dal gesto del vescovo Bienvenu che gli regala ciò che lui gli ha rubato. Ma Javert, che vive dalla parte del potere, e concepisce solo la durezza della legge, rimane talmente sconvolto dall’incontro con la generosità per lui assurda di Valjean, da smarrire il senso della propria esistenza.

Davanti alla realtà quale è, il persuaso della nonviolenza spera, cerca, intravede, prepara la «realtà liberata» (Capitini), e intanto giudica e sottrae consenso alle potenze violente.

Il malvagio esiste, il violento esiste e fa violenza. Ci sono momenti in cui trionfa, e persino si ammanta di bene. Chi desidera il bene e riconosce il male metafisico, morale, storico, mascherato sotto questo inganno, vive lo scandalo assoluto, che lo turba nel più profondo. Scandalo vuol dire inciampo, trappola, ostacolo. Lo spettacolo del male trionfante non è solo offesa, ma pericolo: rischia di convincere, attrarre, corrompere. Vuol farci pensare di essere invincibile, normale, da accettare, piaccia o non piaccia. Il fatto si impone. Forse il male è tutto.

Resistergli, d’altra parte, comporta un altro rischio: odiarlo. L’indignazione, sacrosanta, può degenerare in odio. Odiare il male passa facilmente nell’odiare il malvagio. Voler togliere il male, sradicarlo, scivola nell’aggredire la realtà, nello strappare il grano insieme alla zizzania, nel farsi giustizieri violenti degli ingiusti. Quanto spesso ciò è avvenuto e avviene nel compito di governare e difendere dal male la vita associata! Lo stato è violenza istituzionalizzata. Davvero è sempre tutta necessità insuperabile? «La storia della repressione dei crimini da parte dello stato è forse più spaventosa della storia dei crimini» . In nome della difesa della vita, lo stato si è attribuito un diritto di vita e di morte, la licenza legale di uccidere. Si fa la guerra, si mette a morte, in nome dell’ordine, della giustizia, del bene, in nome di Dio.

Il nonviolento, per questo motivo, guarda con critica molto severa il potere politico come lo conosciamo oggi. Eppure sembra che la lotta al male, anche fuori dal potere politico, ci possa far sentire cavalieri del bene e ci autorizzi ad ogni mezzo, anche il più violento. Il bene violento è la tentazione del nonviolento. Tollerare e rispettare il malvagio, avendone pietà, senza avallare la malvagità, e senza adottare la malvagità contro la malvagità, è il passaggio stretto. Il nonviolento non è vaccinato dalla violenza. Contrastare la violenza può diventare essere attratti dalla violenza stessa, a riprodurla, per il meccanismo antico e potente.

Non accettare la violenza, rendersene indipendenti, vuol dire anzitutto riconoscere e combattere la propria violenza. Il persuaso della nonviolenza è tale proprio perché ha preso coscienza della propria violenza e del bisogno di liberarsene progressivamente. Questo cammino comincia e procede perché quella presa di coscienza non è schiacciante, ma, insieme alla violenza nostra, ha visto la nonviolenza possibile ed esistente. Non è vero che la storia è storia di violenze. Ce ne sono troppe, ma c’è anche una vera storia della pace, c’è l’esperienza di tante lotte giuste condotte senza violenza.

Due ricercatori spagnoli di storia della pace scrivono: «Vorremmo cominciare formulando questa asserzione: le esperienze pacifiche, di scambio, cooperazione, solidarietà, diplomazia, sono state dominanti nella Storia. E, tuttavia, questa è una storia che, forse perché la sua quotidianità e naturalezza non lasciano tracce visibili e dimostrabili, e perché nemmeno fa rumore, non ha avuto bisogno di essere fatta risaltare. Nei paragrafi seguenti proponiamo alcune linee sulle quali costruire una storia della pace: la pace silenziosa; la storia della socializzazione umana, della solidarietà e cooperazione; la storia e le esperienze della "bassa entropia"; la negoziazione come articolazione positiva di realtà in conflitto. Evidentemente, non saranno le uniche linee possibili per la costruzione della Storia della Pace (Peace History), ma con buona probabilità serviranno per alimentare il dibattito a questo riguardo» .

Si diventa indipendenti dalla violenza se si impara, rinnovando il proprio punto di vista e i criteri di osservazione, che essa non è tutto e non regna unica padrona. Dunque c’è altro, che non è violenza.

3. Lotta, con la forza nonviolenta

Il terzo passo del cammino è comprendere che la nonviolenza è lotta attiva, è la «nonviolenza dei forti», non dei deboli (come abbiamo già visto in Gandhi); è la «forza di amare» (Martin Luther King ), la «lotta come amore» (Sirio Politi). Gene Sharp, dell’Università di Harvard (detto “il Machiavelli della nonviolenza” perché dimostra l’effettiva capacità di successo delle lotte nonviolente), raccoglie dalla storia di tutti i tempi una quantità di tecniche efficaci di lotta per un fine giusto con mezzi giusti . Non inventa a tavolino queste tecniche, ma le trova nella realtà storica.

Il termine coniato da Gandhi per dire questa forma più matura e positiva di nonviolenza, è “satyagraha”, che, come è noto, ha un ricco significato. Un modo di tradurlo è “forza della verità”, nel senso non certo di possedere la verità come un’arma in più, ma di “attenersi alla verità”, di cercarla sempre e di appoggiarsi fedelmente a quanto di più vero conosciamo; forza che viene dalla trasparenza, sincerità, disponibilità a correggersi continuamente, a non seguire interessi particolari, ma il giusto e il bene, che sono di tutti. Per Gandhi la verità è Dio, e Dio per lui è l’unità viva di tutte le vite, di tutte le cose. Niente dà forza, capacità di resistenza ad ogni altra forza, come l’attenersi al rispetto pieno di questa verità, che è la forza più grande.

Satyagraha non è più soltanto non fare male (a-himsa), ma fare attivamente il bene, opporsi alla violenza con mezzi più forti, perché sono di qualità alternativa alla violenza. La forza umana, qualità positiva propria della persona e non strumento aggiunto, è l’opposto della violenza .

La qualità della lotta nonviolenta sta nei mezzi come nel fine. Anche la violenza spesso dichiara di avere fini giusti. Ma li cerca con mezzi ingiusti. È ben nota questa “scoperta” di Gandhi: non si può ottenere un risultato giusto, anche se è nelle nostre intenzioni, se usiamo mezzi intrinsecamente ingiusti. È famoso quel suo semplice esempio: «I mezzi possono essere paragonati al seme, e il fine all’albero: tra i mezzi e il fine vi è lo stesso inviolabile rapporto che esiste tra il seme e l’albero» . Lo dice anche il vangelo, col paragone dell’albero e dei frutti: «Non si raccolgono fichi dalle spine, e non si vendemmia uva da un rovo» .

Il mezzo non è neutro: è un’azione moralmente qualificata, che produce effetti della sua stessa qualità. La violenza va esclusa anche dai mezzi d’azione, se la escludiamo dai fini che cerchiamo. La lotta per la giustizia va fatta coi mezzi della giustizia. Il detto del machiavellismo – il fine giustifica i mezzi – è negato dai fatti prima che dalla riflessione morale: mezzi ingiusti ottengono fatalmente risultati ingiusti. La natura e l’effetto reale dei mezzi cattivi non vengono resi giusti dall’intenzione buona. Si ha voglia di dire che dal male viene il bene (come ha ripetuto Bush in un discorso pasquale dopo la guerra all’Iraq): intanto, del male è stato fatto, e rimane male. Sì, c’è un modo per trasformare il male in bene, per trarre bene dal male: è rendere bene a chi ci fa male. Se crediamo in Dio, possiamo sperare che egli sappia trarre bene dal male, ma non siamo per questo autorizzati a fare del male, che è male e non bene. Alla machiavellica morale dell’efficacia con qualunque mezzo, Gandhi oppone l’efficacia della morale: se fai bene nel corso dell’azione, fai già qualcosa che vale, che è un frutto buono.

Ad ogni occasione, il realismo politico oppone a questa teoria dell’azione, che chiama etica dei principi, o delle intenzioni, l’etica della responsabilità. Per questa etica, l’uomo d’azione, il politico, deve badare al risultato, alle conseguenze effettive, più che alla purezza delle intenzioni e delle anime. È del tutto vero che bisogna, nell’azione, assumersi la responsabilità delle conseguenze, di tutte le conseguenze. Ma non è forse una più grande attenzione alla intera gamma delle conseguenze la cura gandhiana per la giustizia dei mezzi, e quindi dei risultati effettivi, oltre che dei fini che possono rimanere nelle intenzioni ed essere smentiti dai risultati reali?

La lotta nonviolenta ha una ragione in più: non solo vuole un fine che sia bene, ma fa bene già nell’azione. Perciò si oppone, resiste, tiene testa, impedisce la violenza senza fare violenza. Tutto ciò è una forza, non una debolezza.

La lotta nonviolenta non è per vincere, ma per con-vincere, raggiungere un risultato positivo per entrambi i contendenti. Non vuole vincere, se vincere vuol dire non tanto raggiungere il fine, quanto imporre all’avversario la propria volontà, costringerlo, sottometterlo, quando addirittura non vuol dire eliminarlo. Ognuno di questi effetti è una violenza, fisica o morale, che produce il bisogno di rivincita, di vendetta, e genera altra violenza. Lo scopo della lotta nonviolenta è anzitutto contrastare chi fa ingiustizia, senza riprodurre ingiustizia, ma è anche riguadagnare l’ingiusto e il violento all’umanità, alla verità umana che egli ha offeso. Tutti i mezzi di lotta nonviolenta sono tesi a questi due obiettivi in stretta sequenza.

C’è costrizione in questo? Quando un missionario americano osservò a Gandhi che il suo digiuno era una forma di costrizione verso gli altri, egli rispose: «Sì, una costrizione dello stesso genere di quella che Gesù Cristo esercita su di voi dall’alto della croce» . Cioè, la forza pura da violenza, netta antagonista della violenza, novità alternativa alla violenza, è la forza di farsi carico del male, che invece la violenza vuole scaricare sull’altro. È la forza di soffrire piuttosto di far soffrire. C’è molta più forza nel portare su di sé il dolore che nell’infliggerlo. Questa è l’arma che può risvegliare e rigenerare l’umanità in chi la nega nella propria violenza. Nessun appello arriva così dentro un cuore. Se poi quello non comprende, tutto è stato fatto perché potesse comprendere. Perciò Gandhi dice che la sofferenza è l’arma umana . Ma con ciò stiamo passando a quello che direi il quarto passo della nonviolenza.

4. Testimonianza

Dopo aver compiuto i passi precedenti, se non sono bastati a togliere la violenza, le possibilità non sono finite. Perciò Gandhi dice che può fallire una determinata azione nonviolenta, ma non può fallire la nonviolenza.

Il passo più alto, arduo, più avanzato e più fecondo per il futuro, è quello dei “martiri”. Martire non vuol dire sconfitto, e non è uno che si autoimmola perché non vede altra via d’uscita che sottomettersi, oppure distruggersi. Quindi, non mi pare buona cosa attribuire il titolo di martire a chi si uccide per uccidere civili innocui, come il terrorista suicida, e nemmeno al soldato ucciso in guerra, battuto in velocità dai nemici nel tentativo di uccidersi l’un l’altro.

Martire vuol dire testimone. Ora, il testimone fa presente ciò che non si sa e non si vede. Sa prestare attenzione e ricevere la testimonianza colui che cerca più di ciò che già si sa e si vede.

Che cosa testimonia il martire nella lotta nonviolenta? Testimonia che la violenza non può impadronirsi neppure delle sue vittime, non ha presa su di loro. Esse continuano a dire il contrario della violenza. Esse denunciano la sua impotenza, insieme alla superiore immortalità, invincibilità, inviolabilità della dignità offesa. Perché mai c’è più onore nella vittima che nel carnefice? La ragione è che il diritto e la dignità, offesi, non sono tolti ma esaltati, riaffermati, dimostrati ineliminabili. Anche nella morte della vittima parla e grida il suo diritto, la sua verità. La vittima acquista onore, il carnefice lo perde. In un campo di realtà fuori dal calcolo miope e dall’osservazione immediata, un campo però che il nostro senso del giusto sa scorgere, la vittima non è schiacciata, ma elevata, ben al di sopra del carnefice, sul quale invece cadono colpa e vergogna. Colpa e vergogna che la società morale dovrebbe sapere far valere come medicina risanatrice del colpevole stesso, aiutato a curarsi e a guarire, piuttosto e meglio che come ritorsione su di lui della violenza che ha commesso, ripetuta dalla società con l’infliggergli il male della pena.

I martiri sono coloro che lottano con la massima forza. Sono arrivati a capire e a vivere che «poiché il peggior male è commettere ingiustizia, è meglio patire ingiustizia piuttosto che commetterla, anche se è preferibile né subirla né commetterla» . Sono arrivati ad avere «ripugnanza ad uccidere più che a morire» . Sembrano soppressi, invece sono i più attivi, indomiti (non domati), perché ci testimoniano e ci rappresentano quella vita giusta – vivere per far vivere, senza uccidere, in cammino verso il non morire - su cui essi si affacciano nell’atto di concludere una vita talmente forte che si è caricata di pesi piuttosto che scaricarli addosso ad altri, che ha assorbito e spento violenza piuttosto che restituirla e continuarla. Testimoniano quella vita giusta che deve venire, non chissà quando, ma a partire da ora, per quanto sta a noi. Essi dimostrano davanti al tribunale del mondo e alla nostra osservazione scettica e timorosa, che essere giusti è possibile, che questo è il vero vincere.

Martiri sono diventati tanti che hanno guidato il cammino della nonviolenza, derisi, emarginati, odiati, e spesso anche uccisi. Martiri sono diventati ugualmente non pochi dei più impegnati, in questi anni delle nuove guerre, tra i due millenni, nella presenza e azione di pace in zone di guerra.

Essi sono quei “profeti disarmati” che Machiavelli irrideva o compativa, come sterili, inoperanti. Invece, poiché «la regola dell’azione non è (…) l’efficacia ad ogni costo, ma anzitutto la fecondità» , essi agiscono veramente. Sono disarmati delle armi che Machiavelli considera necessarie alla tecnica del potere sugli altri, ma non delle armi, ovvero dei mezzi più umani, dell’arte di vivere in giustizia.

Vorrei prendere come tipo di questo martire fecondo, Gesù di Nazareth, non tanto come il messia della fede cristiana, ma come uomo che ognuno può riconoscere testimone alto di umanità forte e attiva, non aggressiva e non violenta, specialmente quando affronta la violenza che lo aggredisce. Egli, dopo una vita benefica e illuminante, è messo a morte, ma attraversa e trapassa la morte violenta, perché la patisce ma non la subisce, non ne riconosce il potere, risponde su tutt’altro piano, perdona, sopravanza, attraversa il male che gli è inflitto, pur sommerso nel dolore totale. A Pilato che gli chiede se è re, Gesù risponde: «Per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità» (Giovanni 18, 37). E Pilato si allontana mormorando tra sé la domanda dello scetticismo, e forse anche del desiderio invincibile: «Che cos’è la verità?». Gesù testimonia la verità che non si vede, riguardo al potere della violenza. Pilato, nella sua potenza, subordinata eppure mortifera, non può vedere. Accetta la testimonianza solo chi già la cerca e l’attende, chi non è offuscato dalla potenza.

Qualunque cosa voglia dire la risurrezione di Gesù, ricordata dai cristiani, per tutti la sua morte si manifesta forte, piena di vita, pur nell’estrema amarezza e angoscia per l’atroce sordità del mondo. È un fatto che, tutti, ci ricordiamo di lui più che dei potenti politici o religiosi che hanno creduto di schiacciarlo e cancellarlo. È un fatto che a noi tutti, comunque lo comprendiamo, parla oggi più lui di chi lo ha messo a tacere. Chi di noi, nel cercare senso alla propria esistenza, vuole unire a lui la propria vita desiderando, sopra ogni altra cosa, di ascoltarlo e seguirlo, sente che questo contatto vivo lo libera progressivamente dalla propria violenza (il primo dei quattro momenti che qui abbiamo seguito), dalla soggezione alla violenza del mondo (il secondo momento), e gli comunica la forza di amare (il terzo momento).

Non solo Gesù, ma ogni martire paziente – fino a Rachel Corrie, ultima martire della pace in Palestina, il 16 marzo scorso - testimonia qualcosa di nuovo per il mondo. Paziente è chi patisce con forza - non subisce - e anche chi attende il tempo giusto, non forza i tempi naturali. Paziente è anche detto il malato, specialmente se sa trovare la sapienza della sofferenza attiva. Ogni vittima insubordinata, che non onora la violenza come padrona, che non la adora come suprema legge, che non si rassegna ad essa, ogni vittima che non diventa kapò, ogni paziente che vive consapevole e coraggioso la fatica del guardare oltre i confini del regno della violenza, e osa evadere da quella prigione con la punta dell’anima e della volontà, e non rifiuta di passare, anche se spinto dal carnefice, per il pertugio stretto della morte, può suggerire a noi che quel pertugio è un canale angusto aperto su una nascita ad altro mondo e ad altra logica dalla violenza che appare imperante qui. Quel mondo non è alieno, tutto fuori, ma forse è il cuore più profondo di questo mondo, sotto la superficie dura.

Dalla fecondità e dalla testimonianza del martire forte, la violenza è già come vinta e tolta, perché è aggirata e scavalcata, e così la nostra umanità comincia a venire rinnovata e liberata. Raggiungere la mano di questi battistrada, stringerla, e lasciarci condurre da loro è entrare in una vita senza violenza, perciò tesa a diventare senza morte.

Il persuaso della nonviolenza ha da fare un lungo cammino: un lavoro su di sé, una conquista di indipendenza, lo sviluppo di una forza nuova, forza di lotta e di vita, e deve anche essere pronto a vivere la tragedia, che è il passaggio più avanzato del grande cammino, dove noi, che lentamente gli andiamo dietro, lo perdiamo di vista, ma lui non perde la via, e anzi la indica a molti.

Enrico Peyretti (21 aprile 2003)

Articoli correlati

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre morti

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre mortiMessico, tre aderenti all'organizzazione sindacale indigenista UCIZONI uccisi in un'imboscata

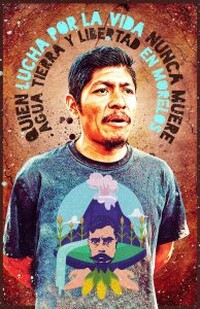

Si inasprisce la tensione sociale a San Juan Mazatlán, Oaxaca, negli stessi giorni in cui si moltiplicano le iniziative in ricordo dell'attivista agrario ed ecologista Samir Flores Soberanes, ucciso nel 2019. Il movimento agrario indigeno zapatista (MAIZ) chiede attenzione internazionale.14 febbraio 2025 - Pietro Anania Honduras

HondurasUrge un approccio globale alla violenza di genere

Organizzazioni di donne smontano campagna di disinformazione e chiedono l'approvazione di una legge integrale15 aprile 2024 - Giorgio Trucchi

Honduras, paradiso femminicida

Ancora un anno con quasi 400 donne assassinate4 dicembre 2023 - Giorgio Trucchi Carlo Giuliani sempre nel cuore

Carlo Giuliani sempre nel cuoreGenova 2001, io non dimentico

Da sempre vicina da Haidi, Giuliano ed Elena Giuliani

Carlo per sempre nel mio cuore

Scritto nel Giugno 2006

Lo ripropongo ogni anno25 luglio 2023 - Adriana De Mitri

Sociale.network