Sulla violenza - Dignità violata e inviolabile

Spaziofilosofico, Università di Torino, "Violenza"

11 07 31 Violenza per Spazio filosofico

www.spaziofilosofico.it rivista online di filosofia

Al prof. Enrico Guglielminetti. Ordinario di Filosofia Teoretica

Università di Torino, Dipartimento di Filosofia

SULLA VIOLENZA

DIGNITA' VIOLATA E INVIOLABILE

di Enrico Peyretti

Abstract:

Per riflettere sulla violenza, la distinguiamo dalla forza. Così, vanno distinte guerra e azione di polizia, esercito e forza pubblica. La violenza viene euristicamente analizzata in materiale, strutturale, culturale. A questa terza forma, la più radicale, si oppone il disarmo culturale. La violenza viola una dignità non violabile, con la distruzione, il disprezzo, il dominio. Alla violenza reagisce il pensiero e la prassi della nonviolenza positiva, del conflitto nonviolento. Nell'offesa, la dignità risalta come indistruttibile e suscita il riconoscimento. Idolatria e alleggerimento del male. Perché dire no alla violenza?

Indice

1. Forza e violenza. 2. Violenza diretta, strutturale, culturale. 3. Disarmo culturale. 4. Violenza, violazione, cioè dominio. 5. La filosofia nasce in reazione alla violenza. 6. Nell'offesa la dignità non si perde ma risalta. 7. Il male alleggerito o idolatrato. 8. Perché no alla violenza?

La mia angolazione sulla violenza è la ricerca del suo superamento, almeno una riduzione che tenda a zero. Ciò si impone come necessario, nel mondo minacciato nella sua consistenza dalla violenza. Sebbene abbia ormai un patrimonio di teoria, di esperienze storiche, di tecniche di resistenza e di lotta, la cultura nonviolenta non è una ricetta, ma una ricerca in una linea asintotica.

1. Forza e violenza.

Una prima chiarificazione utile è nel distinguere violenza da forza, anche se nel linguaggio corrente le due idee sono spesso confuse e le due parole sono usate come sinonimi. A volte si usa il termine “forza” per dire violenza in modo pudico, evitando questo termine crudo.

La forza (fisica, morale, della volontà) è una qualità della vita e dell'azione. La cessazione di ogni forza è cessazione della vita. La forza può essere costruttiva, mentre la violenza designa un'azione eminentemente distruttiva. La forza può essere usata come strumento di violenza, ma in sé non si identifica con la violenza. Un genitore deve usare anche atti di forza per correggere ed educare i figli, ma conosce bene la divaricazione, in questo caso evidente, tra forza e violenza.

Questa distinzione fonda – deve fondare - la differenza tra polizia, forze dell'ordine, e esercito, guerra. Quando agisce correttamente nella legalità, la polizia contiene e impedisce la violenza, pur disponendo di armi leggere per i casi estremi. In guerra, invece, si deve fare più violenza del nemico per vincere. La differenza tra ridurre la violenza o accrescerla, è decisiva per umanizzare le situazioni di conflitto.

La distinzione è importante anche per orientarci nel giudizio sulle “missioni di pace” internazionali e militari degli anni recenti, giustificate come “ingerenza umanitaria”, o “responsabilità di proteggere” le popolazioni civili oppresse da dittature o gravi conflitti interni. La motivazione nobile copre spesso crudi interessi geopolitici. A parte ciò, si tratta di missioni “di pace” con mezzi di guerra, con frequenti “effetti collaterali”, cioè vittime civili. Si dispiegano le tecnologie militari più avanzate, magari affiancate da forme di soccorso e solidarietà, non so quanto credibili per le popolazioni locali interessate.

La insufficiente distinzione, nella politica statale corrente, tra forza e violenza, tra polizia ed esercito, deriva probabilmente dal fatto che gli stati moderni, anche democratizzati, sono dall'origine sposati alla guerra, alle sue strutture e alla sua mentalità (01). Di conseguenza, è rimasta inattuata quella norma dello Statuto dell'Onu (art. 47, pure ancora condizionato dal privilegio dei vincitori) che delinea una polizia internazionale, nel nome della comunità dei popoli, e non degli stati o coalizioni più potenti. Le classi politiche statali non arrivano a comprendere, volere, favorire le esperienze sorte dal basso di “corpi civili di pace”, di origine gandhiana, per interventi di solidarietà umana, mediazione, riconciliazione nei conflitti. (02)

2. Violenza diretta, strutturale, culturale.

Violenza-violazione può essere un atto, un fatto, o anche una struttura stabilita, e infine una ideologia, una teoria delle relazioni umane, o addirittura una concezione del vivere. Il titolo di un manuale sull'arte di vivere, nell'edicola di una stazione, diceva: «O si domina o si è dominati».

Nella peace research, intesa come ricerca della nonviolenza, è ormai classica la distinzione proposta da Johan Galtung (03) tra violenza diretta o fisica, violenza strutturale, violenza culturale. La sensibilità e l'informazione più corrente, e il pacifismo, vedono e reagiscono alla violenza diretta. Ma la ricerca approfondita denuncia le cause di questa nelle strutture (giuridiche, sociali, economiche) che incarnano una violenza statica, consolidata, accettata o subita, legittimata. E ancora, l'analisi vede nelle culture, tradizioni, ideologie che giustificano o esaltano relazioni di violenta disparità, una causa più profonda di quelle stesse strutture violente.

La violenza strutturale normalizza singoli atti violenti, perciò la reazione di ripugnanza è più debole, o addirittura assente. Una visione culturale che incorpori la violenza nella natura delle cose giustifica e fa accettare le strutture violente. Per Galtung le macroculture, o culture profonde presenti nell'umanità, si qualificano più o meno violente, più o meno libere da violenza, secondo quali teorie della pace, del conflitto, dello sviluppo le caratterizzano.

È evidente che la ricerca e la costruzione della pace giusta, per superare la violenza esistente, non è sufficiente che parta dall'ultimo effetto, opponendosi alla guerra, come fa il pacifismo, ma deve risalire alla violenza strutturale e soprattutto culturale, come fa la cultura della nonviolenza, proponendo e costruendo alternative a questi livelli. Sono queste precedenti violenze che causano e giustificano la violenza materiale, bellica.

Un'altra analisi, che fu proposta da Helder Camara e ripresa da Ernesto Balducci, vedeva la violenza originaria nell'oppressione, seguita dalla ribellione violenta, quindi dalla repressione. Tre violenze deprecabili, ma non uguali.

Mi sembra – senza competenza economica, ma con quella comune a chiunque vive - che, nel mondo attuale, la forma di violenza più sorda, più mimetizzata e subita, stia in certe forme e prassi economiche diventate correnti, in apparenza evolute ed efficienti, la cui profonda ingiustizia compare solo lontano, negli effetti su singole persone fisiche reali, che per vivere hanno solo il loro lavoro, col bisogno di stabilità nel tempo e nello spazio, perché sono carne e non denaro virtuale che, nella globalizzazione delocalizzata, vola dove vuole. La tempesta economico-finanziaria in corso è interpretabile come l'assalto calcolato della ricchezza privata all'economia di stato, la guerra del “privatismo” al bene comune pubblico: i ricchi speculano a danno del sostegno sociale ai poveri. Una economia che produce qualcosa di utile, molto di inutile, insieme a montagne di armi e di fame.

Nella quotidianità spicciola, poi, la violenza più comune e diffusa mi sembra l'ira, la collera, l'abbandono, violenza psicologica non poco dolorosa e contagiosa, che degrada, a catena, tante relazioni.

3. Disarmo culturale

Una indicazione a livello di queste analisi viene da Raimon Panikkar (1918-2010), il filosofo del pluralismo culturale, di origini familiari e culturali catalano-indiane. Sua è l'intuizione che il compito della filosofia oggi è «disarmare la ragione armata». La biblica torre di Babele, che Dio volle disfare, è simbolo dell'impero, cioè di una unificazione anti-plurale, contraria alla pace viva, nella quale soltanto tutto può vivere nella sua varietà. Come gli imperi, le grandi religioni aspirano al monolitismo, universalismo, totalitarismo. Così fa per lo più, a giudizio di Panikkar, il pensiero occidentale. Perciò egli parla di necessario «disarmo culturale». «Però la ragione non si disarma da sola, né per mezzo di un'altra ragione ancora più potente. Di qui la mia convinzione che la filosofia non sia esclusivamente razionale, né, di conseguenza, meramente teoretica». «La filosofia è spesso interpretata come la ricerca della verità con il fucile della ragione, anche se spessissimo è solo una caccia alla chiarezza con la pistola di Calculus».(04) E propone dunque di intendere la filosofia come cultura animi, come philosophia pacis: più ancora che una filosofia pratica, sia un pensiero che riflette e al tempo stesso effettua l'armonia della Realtà. La quale va riconosciuta come cosmoteandrica, relazione non-dualistica tra mondo, uomo, dio. Un pensare che sia sapienza dell'amore, sofo-filia, più ancora che amore della sapienza.

4. Violenza, violazione, cioè dominio

Violenza è la disposizione e l'atto del violare. Violare è non rispettare, cioè oltrepassare di forza quello spazio di rispetto (fisico o morale) che garantisce, pur nella relazione, la non-dipendenza di altri, in ragione della loro dignità.

Si assume che qualcuno, o anche qualcosa, sia degno di rispetto, di non essere preso, manipolato, posseduto, dominato in un modo che ne violi un qualche aspetto di intangibilità. La violenza tocca senza rispetto, con un uso ingiusto della forza. Prima di essere fisicamente distruttiva, al limite mortale, la violenza calpesta questa zona, anche invisibile, di protezione. Il diritto negato è violenza, già prima che il titolare del diritto venga offeso. L'offesa, il disprezzo, oltrepassano un confine morale, che è il dovere di riconoscere valore e dignità, anche nella critica e correzione fondata.

Siamo tutti in relazione, mai senza gli altri, eppure, proprio in ciò, la buona relazione è un passaggio dall'uno all'altro, fino all'intimo, ma prodigiosamente salvaguardando quel cristallo forte e fragile che distingue e rende non riducibile l'uno all'altro. L'irriducibile unicità di ogni realtà di valore è il fondamento di questa esigenza. La violenza sessuale, o la violazione di domicilio, sono immagini chiare di questo oltrepassamento, costitutivo di ogni violenza, anche psicologica, che viola un perimetro morale o fisico inviolabile.

La violazione, al contrario del rispetto, è il dominio, la riduzione di altro sotto la propria forza e volontà imperiosa. Dominio è l'altro nome della violenza, in ogni sua forma. Esso infatti è una struttura di diseguaglianza, dove lo spazio e il respiro di una parte è compresso e oppresso, a favore dell'altra.

La struttura di dominio tende anche a condizionare il pensiero del dominato, fino a fargli pensare fatale, se non giusto, il dominio che subisce, conquistando e adattando la sua volontà nella rassegnazione: la “tirannia servitù volontaria” (da Étienne de la Boétie fino a Tolstoj e Gandhi, i quali concordavano, nella loro corrispondenza,(05) sul fatto che «non gli Inglesi hanno preso l'India, ma gli Indiani gliela hanno data» (06).

La pace d'imperio, come la pax romana, è l'infima tra le specie di pace nella classificazione di Raymond Aron e di Bobbio,(07) Essa è un dominio calmo, per cui il suo vero nome non è pace ma violenza strutturata e solennizzata culturalmente e moralmente, nella sacra retorica del potere. Così, non è veramente pace l'accordo che conclude una guerra. Le “paci” che gli studenti imparano a scuola, memorizzando luogo e data, sono in realtà l'ultimo atto e il primo scopo della guerra, cioè l'imposizione della volontà del vincitore al vinto, puro criterio fisico di forza, che non ha nulla a che fare (se non per caso) col diritto. Non sono paci, ma perfetti atti di violenza solennizzata. A tal punto è falso il nostro linguaggio e pensiero dominante.

Quando la guerra ha troppo ucciso e distrutto, allora anche chi l'ha voluta, e di più chi l'ha subita, accetta di pagare ogni prezzo. Quelle “paci” violente opprimono, ma, almeno lasciano vivere, consentono di pensare, volere, preparare una forma più giusta di pace. Qui è la relativa ragione del motto «meglio rossi che morti» (opposto a «meglio morti che rossi»), con cui, nell' “equilibrio del terrore” della Guerra Fredda, qualcuno dichiarava preferibile la vita non libera sotto l'Urss alla morte per la libertà occidentale, nella “mutua distruzione assicurata”.

5. La filosofia nasce in reazione alla violenza

Il filosofo Jean-Marie Muller mette in relazione violenza e filosofia: «A guardare la storia può sembrare che la violenza pesi sull'umanità come una fatalità. (….) Auschwitz, Hiroshima, arcipelago Gulag: e tante altre tragedie (…) simbolo dell’orrore e della violenza organizzata dell’uomo contro l’uomo. Come può la coscienza umana non rivoltarsi al ricordo di tutte queste violenze (...) ? È lo scandalo di questa violenza esercitata da uomini su altri uomini che mette in movimento il pensiero filosofico; è la certezza che questo male non deve essere, che provoca la riflessione. Noi vogliamo sostenere che la rivolta del pensiero davanti alla violenza che fa soffrire gli uomini è l’atto fondatore della filosofia. Noi vogliamo affermare che il rifiuto di ogni legittimazione di questa violenza fonda il principio nonviolenza».(08)

Secondo Muller, la riflessione filosofica scatta, sorge – ha principio – dal fatto che la violenza esercitata da umani su umani, urta in modo non sopportabile contro l'essere stesso – la coscienza – degli esseri umani.

Forse bisogna soffrire la violenza – su di sé o sul proprio prossimo – per cercare la nonviolenza. Forse, senza il male non cercheremmo il bene e il vero. Il bimbo amato e felice, come Siddharta finché fu protetto da ogni dolore, non si interroga sul male, e così nemmeno lo combatte. Può esserci filosofia, e scuola di vita, senza il turbamento del male? Non mi convince il dogma agostiniano (non originale nella Bibbia e nei Vangeli) del peccato originale, perché originale è l'essere, il bene, e non il male, la violazione del bene. Però forse bisogna ammettere che senza il male non ci ricordiamo del bene, non lo riconosciamo. Lo godiamo senza saperlo. Il male ci fa male perché offende il bene originario, e nell'offenderlo ce lo rivela. Il male è male perché c'è prima il bene. Altrimenti sarebbe semplicemente normale. Chi non conosce e non crede al bene, si rassegna al male.

Quando ci colpisce personalmente, la violenza può anche pietrificarci, avverte Simone Weil: «Si maneggi la forza [ma qui nel senso di violenza, n.d.r.], o se ne sia feriti, in ogni caso il suo contatto pietrifica e trasforma un uomo in cosa. Merita il nome di bene solo ciò che sfugge a questo contatto. Ma Dio solo sfugge a questo contatto e anche, in parte, quelli tra gli uomini che per amore hanno trasferito e nascosto in lui una parte della loro anima». «Il falso Dio muta la sofferenza in violenza. Il vero Dio muta la violenza in sofferenza».(09)

Quando colpisce il nostro prossimo, la violenza richiede la capacità di sentire il dolore altrui, la com-passione, nome buddhista della carità cristiana, l'identificazione con l'altro, che è liberazione e compimento di sé. Lo spettacolo della violenza offende e ferisce il cuore sensibile – e lo impegna - quasi come la violenza patita.

La sofferenza saggia, poi, produce pensiero e volontà per ridurre ogni violenza e sviluppare la nonviolenza positiva e attiva.

Il rifiuto della violenza non è senza sbocco, ma è un moto di affermazione che origina un cammino di pensiero: poiché la violenza uomo-su-uomo non deve avvenire, cioè deve-non-essere, allora il rifiuto ostinato della violenza è il principio della ricerca alternativa, cioè dei valori, azioni, metodi, di relazioni umane positivamente nonviolente. E ciò avviene proprio nel caso di conflitti anche acuti, che indurrebbero alla violenza nella diffusa “ideologia della violenza” (ben analizzata da Muller nel libro citato).

Infatti, un pensiero di Gandhi dice che la nonviolenza attiva appare e comincia proprio di fronte alla violenza, poiché non è il semplice non-fare-violenza, ma precisamente è il porre alternative al metodo violento, nell'accettare il conflitto, e anche nell'aprire un conflitto sull'iniquità occulta. Il non-fare-violenza è giusto, ma è assai meno del fare nonviolenza. La nonviolenza consiste proprio nell'aprire un conflitto nonviolento per affermare valori migliori.

6. Nell'offesa la dignità non si perde ma risalta

La violazione-violenza offende: ob-fendere significa urtare contro, colpire con un fendente. Il colpo, fisico o morale, è l'effetto della penetrazione nello spazio proprio dell'offeso. Violare lo spazio personale è colpire il corpo, il diritto, la dignità. Entrare indebitamente nello spazio altrui, che trascende il soggetto violatore e la sua azione, fa incontrare e urtare un diritto sussistente (così Rosmini definisce la persona) che doveva essere rispettato, e semmai toccato nella parità e nel consenso libero.

Dignità è il nome di questo valore non riducibile ad oggetto, che è la persona e l'aura della sua intoccabilità. Ciò che si dice della persona umana vale in proporzione per ogni vivente e per ogni essere: pensiamo a come è violata oggi sistematicamente la natura, corpo comune a tutti i viventi, la cui offesa si ripercuote sulla vita e sul bene generale.

L'offesa è possibile e impossibile. Tragicamente possibile. Essenzialmente impossibile. Un maestro buddhista, ad una donna profondamente offesa da molteplici violenze, osò dire, a rischio di ferirla ulteriormente: «Nessuno ti ha fatto nulla». Cioè, la tua dignità essenziale non è stata toccata, non poteva essere toccata. La dignità è inviolabile di diritto, ma, a guardare in profondo, anche di fatto. L'offesa fa risaltare la dignità. È un'offesa proprio perché ha toccato l'intoccabile. L'offesa è un atto che deve-non-essere. C'è l'essere, il poter-essere, il dover-essere, e c'è anche il dovere-non-essere. Se questo si fa, si smentisce. Si rivela come falso. Per coglierne la falsità, occorre però una chiara coscienza della dignità, del valore da non violare, che può essere colpito, ma non può essere distrutto.

Il passante sconosciuto è per me quasi un nulla, un oggetto, un'ombra. Se un malfattore gli fa violenza, o un accidente lo abbatte, la mia umanità accorre in soccorso alla sua, perché lo riconosco come mio simile, un altro me, col mio stesso bisogno e diritto. Il male che gli accade non è un puro fatto: è l'appello che mi risveglia alla consapevolezza del bene del suo diritto a vivere e a non soffrire, diritto uguale al mio. Poi, accadrà anche che il mio gretto istinto mi dirà: «Meglio a lui che a me». Ma questo istinto è in tensione e conflitto con il suo opposto, il riconoscimento e l'identificazione: la sua sofferenza è la mia.

Il filosofo cinese Mencio (Mengzi, 372-289 a.C.) scrive: «Tutti gli uomini hanno un animo sensibile all'altrui sofferenza. (...) Supponi che vi siano delle persone che all'improvviso vedono un bimbo mentre sta per cadere in un pozzo. Ebbene, tutte proveranno in cuor loro un senso di apprensione e di sgomento, di partecipazione e di compassione. Questa reazione non dipende certo dall'esigenza di mantenere buoni rapporti con i genitori del bambino, né dal desiderio di essere elogiati da vicini ed amici, e neppure perché disturbino le grida del bambino. Da tutto questo si può arguire che non sono uomini quanti sono privi di un animo sensibile ai sentimenti della partecipazione e della compassione, della vergogna e dell'indignazione, della deferenza e dell'acquiescenza, e del senso di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto».(10)

In effetti, c'è una comunanza fondamentale (compresenza, direbbe Capitini) delle vite: vita tua vita mea. L'ambiente culturale rafforza o indebolisce questo sentimento. Ho raccolto 29 diverse formulazioni (e non sono tutte), nelle più varie civiltà ed etiche di ogni tempo, della "regola d'oro", che fonda nell'identificazione con l'altro l'etica universale capace di preservare l’esistenza e la possibile felicità.(11)

Oltre l'istinto di sopraffazione, abbiamo anche una naturale inibizione ad uccidere e svalutare l'altro, che sentiamo valere come noi. Per superarla occorre un'operazione culturale, la "costruzione del nemico" (che sempre precede la violenza organizzata), la de-umanizzazione dell'avversario, in modo da figurarcelo meno che uomo, e poterlo distruggere non solo con licenza ma con merito. L'impulso a salvare la vita altrui è innato, perché ciò è salvare la propria, cioè la qualità e umanità della propria vita. Non so se qualcuno l'abbia detto meglio di Mencio.

Nella pagina citata, Pier Cesare Bori annota: «Il sentimento dell’umanità, ren zhi xin, si esprime nel bu ren, “non sopportare le sofferenze altrui”».(12)

Un valore materiale, della natura, dell'arte, dell'esistenza, può essere distrutto, e il suo messaggio, il suo significato, può essere eclissato. Nel caso della coscienza viva, mi pare che ci sia una dimensione in più, un valore spirituale, essenzialmente imprendibile e imperdibile: la vittima trascende il carnefice, o il caso che la colpisce, non solo nel diritto che aveva di non essere colpita, ma nel valore che essa conserva dopo l'offesa, esaltato dall'offesa. Poiché l'offesa doveva-non-essere, il valore offeso è, permanentemente è. Analogamente, il colpevole di offesa della dignità altrui, contraddice, ma non perde del tutto la propria dignità e non può essere ridotto a puro oggetto di pena vendicativa.

Se la dignità non è distrutta dall'offesa, allora si tratterà di coltivare l' importante capacità di renderci superiori (più forti) alle offese ricevute, ma sensibili (più vulnerabili) alle offese fatte ad altri, al dolore altrui, per essere difensori e liberatori dell'umano.

7. Il male alleggerito o idolatrato.

Nel dire che l'offesa essenzialmente non offende la dignità della vittima, si ha timore di offendere gli offesi, si rischia di alleggerire e vanificare il peso della violenza sul mondo, sulla storia, sulla vita, sullo spirito, per facilitarsi il compito della sua condanna, o della sua esorcizzazione. Invece, il male pesa, ferisce, lede, minaccia ogni senso. La tortura ha lo scopo di de-umanizzare la vittima, degradarne l'autostima. La schiavitù può rendere schiavi. L'umiliazione abbassa.

Al contrario, se ci si lascia ipnotizzare dalla sua ombra nera sul mondo, o pietrificare come dallo sguardo della Gorgona, si rischia di rendere al male un involontario omaggio, di farne una divinità, una forza metafisica, di dargli un titolo di fatale inevitabilità. È il pericolo che corriamo se, giustamente, per viva sensibilità, non vogliamo girare il capo e lo sguardo dallo spettacolo quotidiano delle grandi pluriformi organizzazioni di male contro i deboli, le vittime più facili. Mentre scrivo, la notizia sul reclutamento dei bambini-soldato in Somalia, usati per uccidere e morire facilmente, guastati nel cuore della loro umanità, è solo l'ultima vergogna che, tra tante simili, mi fa sentire colpevole e complice con la miseria di questa nostra unica umanità. Se questo sentimento si fa troppo pesante, il male si impone ai nostri occhi come una divinità negativa, che insidia la possibilità e la speranza-impegno nella giustizia.

Bisogna prendere le misure del male, né rimpicciolirlo né dargli una grandezza paralizzante, pur riconoscendo che spesso sorpassa le misure del reale (è problema “im-menso”, senza misura), toccando un abisso di mistero. Vedo una risposta saggia, se non pare semplicistica, nella risposta di Gandhi ad un lettore che ritiene la nonviolenza impossibile perché la violenza regna sulla storia umana.(13) Il male, per Gandhi, rappresenta gli strappi nel tessuto, e non il tessuto della vita, che altrimenti si sarebbe già distrutta. Non merita l'onore di una legge metafisica. Per domare, anzitutto nel pensiero, la forza del male, bisogna avere forte coscienza del bene. Per questo Gandhi dice che non si può cercare la nonviolenza se non si crede in Dio, e per lui Dio è l'unità profonda di tutte le cose, è un nome che diamo alla verità che tutto sorregge, al di sotto e al di sopra dei dettagli belli o brutti del mondo.

Il primo riparo alla violenza che offende, la prima difesa dalla rassegnazione e sudditanza ad essa, è riconoscere il bene dell'essere. Non l'ingenuo, illuso (e stupido) dipingere tutto di rosa, ma una fiducia di fondo verso l'intera realtà. Una fiducia che non è la conclusione di un bilancio, ma un credito creativo, impegnato a vigilare, criticare e lottare, ma soprattutto a sviluppare e edificare vita su vita, bene su bene. Chi crede in Dio fa credito a Dio (al bene, al senso, al giusto). Ci sembra di essere più intelligenti e critici nel saper vedere il male più del bene, ma è vero il contrario. Il peccato degli intellettuali è usare l'intelletto come corrosivo del reale, invece che carezza illuminata, tale che nel “com-prendere” il “con” sia più grande del “prendere”. C'è una violenza e una nonviolenza anche dell'intelletto.

Allora si possono vedere le religioni (al di là delle dottrine e istituzioni, nella comune religiosità aperta) come gratitudine illuminata per il bene del semplice essere, prima che obbligo morale o rituale. «Religentem esse oportet, religiosus nefas»: è nefasta la religione come dipendenza, è necessario essere di quelli che collegano.(14) Se tutto è collegato, se sappiamo di essere parte del tutto, pur consapevoli del male, non vogliamo distruggere e violentare nulla.

Il contrario di questa ricerca è quella metafisica dell'odio che ha fatto una nuova tremenda comparsa, nei giorni in cui scrivo, il 22 luglio 2011, nell'azione stragista di Anders Behring Breivik, 32 anni, nella civile e tranquilla Oslo. Quella ir-re-ligione radicale, quel taglio del legame universale, è la assoluta divisione io/altri, noi/loro. Così assoluta che, per espellere l'altro, deve cominciare col distruggere chi, qui tra noi, è disponibile all'altro, chi tollera gli immigrati. Nemico di guerra è il multiculturalismo, l'accoglienza, il dialogo. Un germe potente di violenza è il pensiero della differenza assoluta, il disconoscimento degli “esseri non-noi”, che serpeggia pericoloso nel mondo oggi privilegiato e sfidato da un inedito incontro stretto di popoli, di civiltà, di alterità.

Il modo più facile e balordo per liberarci dal male insediato in noi è identificarlo con l'altro, nell'illusione tragica di poterlo distruggere con lui. È dunque pesante il male che ci rende nemici, tutti vittime designate. Eppure, la cura di questo male non è il male giusto (giustificato) contro il male irregolare, non è la giustizia punitiva, ma sempre la sostituzione del male col bene: «Vinci il male col bene» (Paolo ai Romani, 12,21). Anche in quel fanatico pluriassassino, interprete dell'assassino che dorme in tutti noi, c'è, distorta da eventi e fantasmi, l'umanità con le sue possibilità migliori.

Il problema della violenza ci ha portato a sfiorare, appena sfiorare, il problema del male, che la filosofia spesso ha evitato, o cercato di addomesticare. Norberto Bobbio, negli ultimi tempi, ne era tormentato: non dal male compiuto da Caino (la violenza), ma da quello patito da Giobbe, che non sai da dove arriva.(15) Egli non si accontentava, io mi acquieto per ora nella proposta pratica di Ricoeur: cominciamo col togliere (ridurre) il male causato da noi, poi avremo a che fare col male residuo.(16)

8. Perché no alla violenza?

Altri aspetti, richiamati dal problema della violenza, restano fuori dai limiti di questi appunti, come, per esempio il gran tema su violenza e religioni.

Chiediamoci solo, per finire: perché devo dire no alla violenza? Perché la violenza ci ripugna?

Leggo il dialogo "Controversia sull'etica" tra Paolo Flores D'Arcais e Roberta De Monticelli.(17) Il primo chiede se si può "dimostrare" l'esistenza di una legge morale naturale e razionale. Dice (con Pascal) che non c'è una regola morale universale, di fatto. Né si può accertare come vera una norma morale senza rinviare a valori presupposti, scelti ma non dimostrabili.

Osservo: il fondamento è solo nel "vedere" della ragione, che "di-mostra" (cioè mostra con evidenza)? Non è possibile che il fondamento sia un "sentire" (udire, ricevere, incontrare, accogliere, riconoscere) un valore da non violare? La ragione dimostrativa è l'unico nostro sovrano organo di conoscenza sia dei fatti sia dei valori? Nelle sapienze religiose abramitiche il cuore, centro della persona, è già un «organo del vedere», è la co-scienza, scienza intima, riflessa, che non è più cieca della ragione.(18)

La "regola aurea" nella formulazione buddhista dice: «Tutti tremano al castigo, tutti temono la morte, tutti hanno cara la vita: mettendoti al posto degli altri, non uccidere, né fa uccidere».(19) Il vivere vale per tutti i viventi. Si accetta di vivere anche soffrendo. Solo un eccesso "invivibile" di sofferenza, oppure un conflitto che appare insolubile tra vita biologica e fedeltà al senso dato alla vita, fanno preferire il riposo nella morte. Però una morte non inflitta da altri, ma solo scelta, diritto inviolabile, così come il diritto alla vita è riconosciuto il primo diritto umano.

Sembra essere patrimonio universale della ragione umana sana (e anche dell'istinto animale) che altri non possano decidere della mia vita. Non è questo "fatto" un fondamento del "bene" da rispettare e difendere? Occorre anche una "di-mostrazione" logica, statistica, o che altro? Non "fonda" abbastanza il criterio del bene, e all'opposto, del male, l'esperienza originaria del valore della vita? E' necessario il "vedere" della ragione (che vaglia, che giudica), oppure basta a "fondare" la norma del "non fare male" (ciò che non vorremmo fosse fatto a noi) il "veder valere il valore", lucente di luce propria? (Cosicché non occorre un comandamento d'autorità, se non come memoria del valore).

L'esistenza in vita (fisica, psicologica, libera) è la condizione di possibilità di ogni altro valore variabile, particolare, controverso, quindi il valore primo e fondamentale, degno di pieno rispetto, da non violare, da tutelare, affermato nella Dichiarazione Universale dei diritti umani. È l'esperienza elementare di Albert Schweitzer: «Il fondamento essenziale della coscienza umana è il seguente: io sono un essere vivente che vuole vivere, circondato da altri esseri viventi che vogliono vivere».(20)

Per Flores D'Arcais c'è solo una scelta di valori, da imporre con la lotta, al limite; per De Monticelli c'è una base cognitiva – anche progressiva, migliorabile, non immediata (Aristotele ritiene inferiore lo schiavo, noi no) - del principio dell'uguale dignità degli esseri umani. Il nodo è fondamentale. Nessuno dei due cita la "regola d'oro", presente in tutte le culture. Basta questa coscienza universale a farne un "principio", non derivato? Ma che dire a chi negasse quella regola?

Enrico Peyretti

«» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»

01 Cfr Ekkehart Krippendorff, Lo Stato e la guerra. L'insensatezza delle politiche di potenza, Gandhiedizioni, Pisa 2008. Edizione originale: Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1985.

02 Cfr Alberto L'Abate, Per un futuro senza guerre. Dalle esperienze personali a una teoria sociologica per la pace, Ediz. Liguori, Napoli 2008, specialmente nella parte II, La nonviolenza e la sua efficacia, il capitolo 2 sui Corpi Civili di Pace, pp. 125-135.

03 L'opera principale di Galtung, decano della peace research, è Pace con mezzi pacifici, Esperia edizioni, Milano 2000. Tra le sue molte opere, una importante recente è Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Plus, Pisa University Press, Pisa 2008.

04 Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace e pluralismo, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1990, p. 47 e 163.

05 Pier Cesare Bori – Gianni Sofri, Gandhi e Tolstoj. Un carteggio e dintorni, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 93 e 192.

06 Gandhi, Hind Swaraj, [Autogoverno dell'India], 1909, cap. 7 (recentemente ripubblicato in Mahatma Gandhi, Vi spiego i mali della civiltà moderna. Hind Swaraj, Gandhiedizioni, Pisa 2009)

07 Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Quarta edizione, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 136-137.

08 Jean-Marie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2004, dalla Premessa, p. 22

09 Simone Weil, da La Grecia e le intuizioni precristiane, pp. 152-154, e da Quaderni III, pp. 207, cit. in Giancarlo Gaeta, Simone Weil, Edizioni Cultura della Pace, Fiesole 1992, pp. 130 e 138.

10 Citato in Pier Cesare Bori, Saverio Marchignoli, Per un percorso etico tra culture. Testi antichi di tradizione scritta, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp. 55-56; seconda edizione Carocci, Roma, 2003, p. 59. Credo che quel «non sono uomini...», nelle parole di Mencio, sia da intendere non nel senso apodittico, definitorio, tale da escludere dalla società umana, ma in senso descrittivo, come se dicesse: «non vivono all’altezza umana, contraddicono la loro natura umana».

11 In Servitium, n. 152, marzo-aprile 2004, Riconoscimento e disprezzo, pp. 103-108 (s.egidio@servitium.it)

12 Sulla nozione di ren, Bori rinvia a Scarpari, La concezione della natura umana, in Confucio e Mencio, Cafoscarina, Venezia 1991

13 Cfr Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, antologia a cura e con saggio introduttivo di Giuliano Pontara, Einaudi, Torino 1996, pp. 64-65.

14 Aulo Gellio, Noctium Atticarum Libri XX (M. Hertz ed., Berolini 1983) 4, 9.

15 Norberto Bobbio, Gli dèi che hanno fallito, saggio sul problema del male, compreso in Elogio della mitezza e altri scritti morali, varie edizioni dal 1994.

16 Paul Ricoeur, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia. Postfazione di Paolo De Benedetti, Morcelliana, Brescia 1993, p. 49

17 Cfr MicroMega n. 5/2011

18 Cfr diversi articoli in Incontri,n. 5, gennaio-giugno 2011, su “Beati i puri di cuore?” (info@polistampa.com)

19 Buddha, Dhammapada, I versi della legge, 10, 129-130

20 Albert Schweitzer, Rispetto per la vita, Claudiana, Torino 1994, pp. 16 e 102.

Articoli correlati

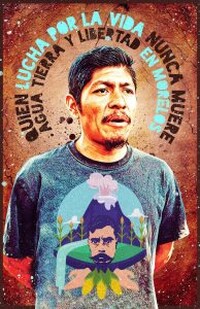

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre morti

La violenza torna a colpire le organizzazioni agrarie indigene: tre mortiMessico, tre aderenti all'organizzazione sindacale indigenista UCIZONI uccisi in un'imboscata

Si inasprisce la tensione sociale a San Juan Mazatlán, Oaxaca, negli stessi giorni in cui si moltiplicano le iniziative in ricordo dell'attivista agrario ed ecologista Samir Flores Soberanes, ucciso nel 2019. Il movimento agrario indigeno zapatista (MAIZ) chiede attenzione internazionale.14 febbraio 2025 - Pietro Anania Honduras

HondurasUrge un approccio globale alla violenza di genere

Organizzazioni di donne smontano campagna di disinformazione e chiedono l'approvazione di una legge integrale15 aprile 2024 - Giorgio Trucchi

Honduras, paradiso femminicida

Ancora un anno con quasi 400 donne assassinate4 dicembre 2023 - Giorgio Trucchi Carlo Giuliani sempre nel cuore

Carlo Giuliani sempre nel cuoreGenova 2001, io non dimentico

Da sempre vicina da Haidi, Giuliano ed Elena Giuliani

Carlo per sempre nel mio cuore

Scritto nel Giugno 2006

Lo ripropongo ogni anno25 luglio 2023 - Adriana De Mitri

Sociale.network