Come mai attorno all'ILVA si trovano anche i PCB oltre alla diossina?

Quell'esplosione notturna nell'ILVA di Taranto con la nebulizzazione del fluido cancerogeno

Il 16 agosto 1997, dentro lo stabilimento siderurgico di Taranto, esplodeva un trasformatore elettrico contenente olio a base di PCB (policlorobifenili), denominato “apirolio”. Gli operai l'inalarono i vapori cancerogeni. Questo è il racconto dettagliato che ne fanno i magistrati.

16 luglio 2021

Redazione PeaceLink

Il 16 agosto 1997, alle ore 1,16 della notte, all'interno del reparto "produzione lamiere n.2" (d'ora in poi "PLA 2") dello stabilimento «I.L.V.A.» di Taranto, esplodeva un trasformatore elettrico con isolante in olio dielettrico a base di policlorobifenili (comunemente denominato “askarel” od “apirolio”). Il trasformatore, identificato con il n° matr. "T24", era situato, al pari di altri 28 apparecchi simili, all'interno dello scantinato del capannone adibito a sala motori del reparto.

L'esplosione determinava lo sversamento di un gran quantità di apirolio all'interno della sottostante vasca di cemento, la dispersione di tale liquido anche su altre parti del pavimento dello scantinato, nonché la diffusione dei vapori anche all'esterno del locale.

Non soltanto, infatti, Capuano Vincenzo, ovvero l'operaio precipitatosi nello scantinato al momento dello scoppio e costretto, a causa della precaria visibilità dovuta ai fumi dell'olio dispersosi, a dismettere il dispositivo autorespiratore di cui si era munito, ma anche altri tecnici ed operai accusavano malori conseguenti all'inalazione dei vapori, benchè

costoro al momento si trovassero in altri locali del reparto, separati dallo scantinato e distanti anche varie decine di metri dal trasformatore.

La causa dell'incidente veniva individuata verosimilmente in un corto circuito, successivo alla riattivazione degli impianti, resasi necessaria in conseguenza di un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica da parte dell’E.N.E.L., protrattasi sino alle ore 15.00 del giorno precedente.

Quanto allo stato dei luoghi e delle strutture, i rilievi effettuati dal dr. Giua nei giorni seguenti all'accaduto e, successivamente, dai consulenti tecnici del P.M. permettevano di accertare che: allo scantinato sì accedeva attraverso tre scale metalliche a gradini, "con pedata piuttosto piccola e spigolo irregolarmente eroso"; l'illuminazione all'interno dello stesso era "insufficiente"; esso permetteva una dispersione aerea di fumi e vapori nocivi verso l'esterno e non era provvisto di un idoneo sistema artificiale di aerazione, con dispositivi di arresto e chiusura delle bocche di ventilazione e con filtri adeguati; mancavano cartelli od altri segnali che prescrivessero ai lavoratori il divieto assoluto, in caso di esplosione effettiva o sospetta di un trasformatore, di entrare nello scantinato privi dei necessari mezzi di protezione individuali; mancava qualsiasi dispositivo tecnologico di controllo visivo a distanza del locale di allocazione dei trasformatori, così che gli operai ed i tecnici addetti, in caso di disfunzioni, erano costretti necessariamente a portarsi nello scantinato per verificarne l'effettiva esistenza, la natura e quant'altro.

I dispositivi di protezione individuale (maschere, respiratori, guanti, tute, etc.) erano presenti; essi, tuttavia, non risultavano assegnati in dotazione personale ai singoli lavoratori, bensì riposti a loro disposizione nei magazzini del reparto ed in alcuni pulpiti dislocati nell'area interessata.

In ogni caso, essi erano istituiti in misura assolutamente insufficiente rispetto al numero degli addetti al reparto, che, in caso di esplosione, sarebbero risultati esposti al rischio di inalazione di esalazioni di apirolio.

Al riguardo, basti rilevare che, in occasione dell'incidente del 16 agosto, Palumbo Giuseppe, addetto alla sala motori del reparto, ha operato senza autorespiratore, perché quello posto a sua disposizione era stato già prelevato da altra persona; mentre Giacobelli Leonardo, che prestava il proprio servizio all'interno della sala computer, non ha potuto munirsi di alcun respiratore, perché nessun dispositivo di protezione di tal specie era ivi installato: eppure anche gli, come Palumbo, Capuano ed altri addetti al reparto, ha inalato vapori di apirolio, tanto da essere costretto a ricorrere alle cure dell'infermeria dello stabilimento.

* * *

Quello dell'agosto '97 non era il primo incidente riguardante un trasformatore ad apirolio avvenuto all'interno dello stabilimento "ITALSIDER", e poi "I.L.V.A.", di Taranto.

A partire dal 1982, infatti, per lo meno altri tre apparecchi di quel tipo erano esplosi (18.9.1982, 19.4.1992, 31.1.1996), altri tre avevano subito rotture (29.7.1982, 10.12.1995 e 9.2.1996) ed almeno in un altro paio di occasioni si erano verificati fenomeni di cortocircuito (30.11.1983 e 6.9.1996). Gli estremi essenziali dì ciascun episodio sono indicati

nella relazione depositata il 22.6.1998 nella segreteria del P.M. dal c.t. dr.ssa Spartera, acquisita all'udienza del 9.6.2003, e non sono stati contestati dalle avverse difese.

E' pure pacifico tra le parti, tuttavia, che, ancora nell'agosto del '97, operavano all'interno dello stabilimento oltre 900 trasformatori di tal specie, peraltro in larghissima parte costruiti oltre vent'anni addietro. Si trattava secondo un'affermazione della dr.ssa Spartera, anche questa non contestata, di una concentrazione di simili apparecchiature con pochi eguali in ambito europeo.

Tali circostanze, con la progressiva presa di coscienza dell’estrema lesività dei policlorobifenili (cc.dd. 'pcb") per la salute umana e per l'ambiente, avevano portato la "questione apirolio" all'attenzione dei vertici aziendali: lo ha riferito il sindacalista Calcante; lo dimostrano i documenti tecnici ed i ritagli di stampa da lui raccolti e prodotti dal P.M. all'udienza del 7.4.2003; lo ha confermato in dibattimento l'imputato Capogrosso, che ne ha parlato come di un problema "all'ordine del giorno" dell'azienda ed a lui ben noto; ha contribuito a dimostrarlo la documentazione a più riprese prodotta dalla difesa di costui (verbali di deliberazioni aziendali e di incontri con le rappresentanze sindacali e degli enti territoriali, relazioni di organi di controllo, etc.), allo scopo di provare l'accelerazione da quegli impressa al processo di progressivo smaltimento di quelle apparecchiature.

E' un dato anche questo incontroverso, infatti, che, dal dicembre del 1996, data in cui Capogrosso è divenuto direttore dello stabilimento, sono stati dismessi circa 700 trasformatori ad apirolio.

Per quel che riguarda, invece, le procedure di controllo sulle condizioni strutturali di codesti apparecchi, lo stesso Capogrosso ha precisato che, consapevolmente discostandosi dalle indicazioni ricevute dai competenti organi della A.S.L., che disponevano dì eseguire periodicamente analisi chimico-fisiche e controlli dell'apirolio in relazione a tredici parametri, l'azienda si limitava a controlli periodici di soltanto cinque di quegli indici (colore, aspetto, umidità, tensione di scarica, fattore di dissipazione), salvo estendere l'indagine agli altri significativi qualora le prime avessero offerto risultati non conformi ai valori normali. Tanto era stato deciso di fare - ha spiegato apertis verbis l'imputato in dibattimento - nella convinzione che neppure mediante il costante controllo di tutti i parametri individuati dalla A.S.L. sarebbe stato possibile prevenire con certezza esplosioni od altri simili accidenti, e che l'unico rimedio atto a prevenire quei rischi era la dismissione di quei trasformatori.

Note: Si allegano a questa pagina web anche due pagine dell'Unità che evidenziano come era ben conosciuta la pericolosità dell'apirolio e dei PCB.

Allegati

Apirolio nell'Italsider

Fonte: L'Unità 15 maggio 1979658 Kb - Formato pdfL'incidente del 1986 a Taranto

Fonte: L'Unità 16 settembre 1986731 Kb - Formato pdfDispersione di PCB in seguito a incidenti nello stabilimento siderurgico di Taranto

Roberto Giua e Maria Spartera179 Kb - Formato jpegparte primaDispersione di PCB in seguito a incidenti nello stabilimento siderurgico di Taranto (2)

173 Kb - Formato jpegParte secondaDispersione di PCB in seguito a incidenti nello stabilimento siderurgico di Taranto (3)

158 Kb - Formato jpegParte terzaDispersione di PCB in seguito a incidenti nello stabilimento siderurgico di Taranto (4)

170 Kb - Formato jpegParte quartaDispersione di PCB in seguito a incidenti nello stabilimento siderurgico di Taranto (5)

112 Kb - Formato jpegParte quinta

Articoli correlati

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VIS

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VISE’ stato sottostimato l’impatto sanitario dell'ILVA

Acciaierie d'Italia aveva commissionato uno studio per valutare l'impatto sanitario in uno scenario di 6 e di 8 milioni di tonnellate di acciaio annue sostenendo che grazie all'adozione delle migliori tecnologie le emissioni "post operam" sarebbero rientrate sotto la soglia di rischio.28 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittime

Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittimeDomenico Iannacone a Taranto: la vita che si fa racconto

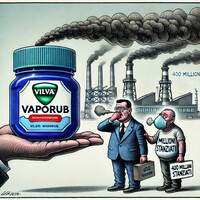

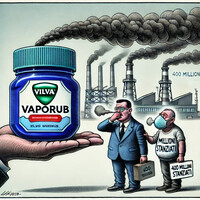

Le storie non esistono se non vengono raccontate. Questo è il cuore del suo lavoro: portare alla luce le esistenze sommerse, le lotte quotidiane, i dolori nascosti ma condivisi. Ha la capacità di entrare in punta di piedi nelle vite degli altri e di restituirle con rispetto e profondità.27 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzene

L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzeneIl balsamo d’acciaio che tutela l’ambiente

I 400 milioni che erano destinati alla tutela ambientale e alla bonifica delle aree contaminate vengono dirottati per sostenere la produzione dell’ILVA. Il DDL 1359 evidenzia che "il rischio chiusura dello stabilimento sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale".13 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVA

Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVAGrazie Meloni!

Da Vicks VapoRub a ILVA VapoRub, il nuovo unguento per uso inalatorio è pronto per tutti i bambini di Taranto. Il governo stanzia 400 milioni per questo trattamento balsamico nelle affezioni delle vie respiratorie. La motivazione è che chiudere l'ILVA provocherebbe un "rilevante rischio ambientale".12 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti

Sociale.network