Puglia e Basilicata come un groviera

ROMA – Dieci mila cave abbandonate e 5.725 in funzione. A regolarne la gestione è addirittura un regio decreto del 1927 e metà delle Regioni non ha un piano in materia. È la situazione delle cave in Italia nel 2008, secondo un rapporto di Legambiente.

ROMA – Dieci mila cave abbandonate e 5.725 in funzione. A regolarne la gestione è addirittura un regio decreto del 1927 e metà delle Regioni non ha un piano in materia. È la situazione delle cave in Italia nel 2008, secondo un rapporto di Legambiente.

Un panorama che, stando ai dati raccolti dall’associazione, riflette un preoccupante stato di caos e arretratezza amministrativi e degrado del territorio. L'estrazione di inerti e la produzione di cemento – sottolinea Legambiente – sono in costante aumento. Le cave attive sono 5.725 mentre sono 7.774 quelle dismesse nelle Regioni in cui si è fatto un monitoraggio, ma si possono stimare in oltre 10mila quelle complessivamente abbandonate. La Puglia, con 617 cave attive, è la Regione che ne totalizza il maggior numero. Seguono Veneto (594), Sicilia (580), Lombardia (494), Sardegna (397), Piemonte (332), Lazio (318).

In testa alla classifica delle cave dismesse c'è la Lombardia, con 2.543 aree abbandonate. Il primo posto per quantità estratta spetta alla Sicilia con oltre 113 milioni di metri cubi nel 2006, all’interno della quale spicca il dato della provincia di Palermo (più di 57 milioni) dove l’estrazione di calcare raggiunge livelli altissimi.

Nel 2006 sono state consumate quasi 47 milioni di tonnellate di cemento: in media 813 chili per ogni cittadino contro una media europea di 625. Le regole per l’attività estrattiva dovrebbero essere dettate dalle Regioni, a cui sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977.

Tra i grandi Paesi europei, solo la Spagna presenta una situazione peggiore della nostra. Tra il 1999 e il 2006 in Germania e Regno Unito il consumo di cemento diminuisce. La normativa nazionale di riferimento – ricorda Legambiente, è ancora un Regio Decreto del 1927, un testo che rispecchia l’idea di un settore da sviluppare, sfruttando le risorse del suolo e sottosuolo al di fuori di qualsiasi considerazione territoriale, ambientale o paesaggistica.

Le regole per l’attività estrattiva dovrebbero essere dettate dalle Regioni, a cui sono stati trasferiti i poteri in materia nel 1977. In 10 Regioni, Veneto Friuli e tutte quelle del centro-sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) con l’eccezione della Puglia manca ancora un piano. Sarebbero poi pochissime, poi, le Regioni che escludono dall’attività estrattiva aree di rilevante interesse ambientale.

In Puglia sono 617 le cave attive: 212 a Bari, 121 a Foggia, 54 a Brindisi, 126 a Lecce e 73 a Taranto, d’altra parte la Regione Puglia è la prima al sud ad aver varato, nel maggio dell’anno scorso,il Piano Regionale delle Attività Estrattive. L’anomalia, secondo Legambiente, è però nelle tariffe di concessione, che sarebbero completamente assenti. In Puglia, in Sicilia, Sardegna e Basilicata cavare, sempre secondo Legambiente, è un’attività gratuita. Nelle altre regioni per sabbia e ghiaia si va, per esempio, dai 0,10 euro a metrocubo pagati in Campania ai 3,33 del Friuli.

In Puglia l’Alta Murgia registra un fenomeno negativo: i casi di abusivismo da attività estrattiva non sono cessati neanche dopo l’inserimento dell’area tra i Parchi Nazionali. A Ruvo di Puglia nel 2004 i carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno posto i sigilli su 22 cave nelle quali sette ditte conducevano lavori di scavo non autorizzati nè autorizzabili, trattandosi di un’area SIC.

Nella zona di Trani sono decine le cave aperte senza alcun controllo e la situazione è aggravata dalla presenza dei materiali di scarto delle attività estrattive che vengono qui riversate. Sempre in Puglia, ma più a Sud nel Salento, si assiste,si evidenzia da parte di Legambiente, ad un’espansione dell’attività estrattiva con gravi conseguenze sul paesaggio e nei confronti della tradizionale identità agricola del territorio. Nel Comune il Cutrofiano incombe la prospettiva di apertura di una cava che interesserebbe un’area di 7 ettari di ulivi.

BARI - «Il paesaggio pugliese - dichiara Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia - risulta già fortemente compromesso dall’eccessiva presenza di cave, si renderebbe pertanto necessario approntare un piano attuativo adeguato, che possa prevedere il recupero ambientale delle aree compromesse e l’istituzione di un catasto cave, efficace strumento di controllo degli abusi».

«Ridurre il prelievo di cava si può, come dimostrano le esperienze di altri Paesi europei - conclude Francesco Tarantini – le quantità più rilevanti di materiali estratti ogni anno in Italia sono utilizzati per l’edilizia e le infrastrutture: quasi il 60% di quanto viene cavato sono inerti, principalmente ghiaia e sabbia e altri materiali per il cemento. Occorre ridurre il prelievo di materiali dal suolo grazie al riciclo degli inerti e rivedere profondamente i canoni di concessione. In molti Paesi europei il riciclo di inerti ha già superato il 90%; l’Italia è solo al 10% ma grazie a macchinari e centri di riciclo più grandi e organizzati può fare un salto di qualità a standard europei».

Articoli correlati

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VIS

L'ISS ha sollevato puntuali obiezioni sulla metodologia adottata per la VISE’ stato sottostimato l’impatto sanitario dell'ILVA

Acciaierie d'Italia aveva commissionato uno studio per valutare l'impatto sanitario in uno scenario di 6 e di 8 milioni di tonnellate di acciaio annue sostenendo che grazie all'adozione delle migliori tecnologie le emissioni "post operam" sarebbero rientrate sotto la soglia di rischio.28 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittime

Ha raccontato l'Ilva dal punto di vista delle vittimeDomenico Iannacone a Taranto: la vita che si fa racconto

Le storie non esistono se non vengono raccontate. Questo è il cuore del suo lavoro: portare alla luce le esistenze sommerse, le lotte quotidiane, i dolori nascosti ma condivisi. Ha la capacità di entrare in punta di piedi nelle vite degli altri e di restituirle con rispetto e profondità.27 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzene

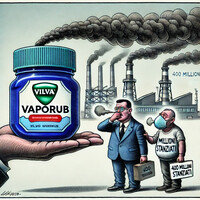

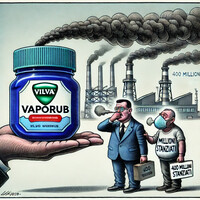

L'unguento che lenisce le affezioni delle vie respiratorie con un tocco di polveri sottili e benzeneIl balsamo d’acciaio che tutela l’ambiente

I 400 milioni che erano destinati alla tutela ambientale e alla bonifica delle aree contaminate vengono dirottati per sostenere la produzione dell’ILVA. Il DDL 1359 evidenzia che "il rischio chiusura dello stabilimento sia quello più rilevante e significativo anche dal punto di vista ambientale".13 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVA

Trasferiti fondi dalle bonifiche ambientali alla produzione di acciaio ILVAGrazie Meloni!

Da Vicks VapoRub a ILVA VapoRub, il nuovo unguento per uso inalatorio è pronto per tutti i bambini di Taranto. Il governo stanzia 400 milioni per questo trattamento balsamico nelle affezioni delle vie respiratorie. La motivazione è che chiudere l'ILVA provocherebbe un "rilevante rischio ambientale".12 febbraio 2025 - Alessandro Marescotti

Sociale.network